イタチの歯の特徴とは?【鋭い犬歯が特徴的】食性との関連性や年齢による変化も紹介

【この記事に書かれてあること】

イタチの歯の特徴を知っていますか?- イタチの歯は合計34本で、鋭い犬歯が特徴的

- 犬歯の長さは約1〜1.5cmで、体格に対して発達している

- 歯の構造は肉食動物特有で、小型哺乳類の捕食に適している

- 永久歯への生え変わりは生後3〜4か月頃に完了する

- イタチの歯の特徴を理解し、適切な対策で被害を防止できる

実は、その鋭い歯が家屋被害の原因になっているんです。

イタチの歯は34本あり、特に犬歯は1〜1.5cmもの長さがあります。

この小さな体に似合わない強力な歯が、電線や木材を簡単に噛み切ってしまうんです。

でも、心配しないでください。

イタチの歯の特徴を理解すれば、効果的な対策が立てられます。

この記事では、イタチの歯の秘密と、それを利用した5つの被害防止策をご紹介します。

さあ、イタチとの知恵比べ、始めましょう!

【もくじ】

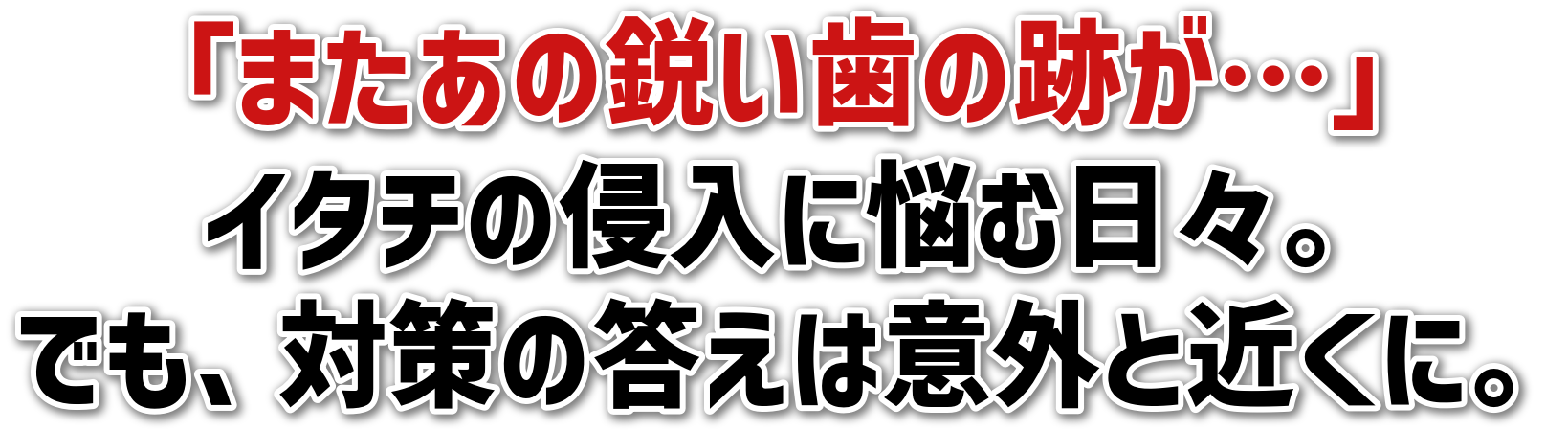

イタチの歯の特徴と構造を知る

イタチの歯の総数は「34本」!獲物を捕らえる武器

イタチの口の中には、なんと34本もの歯が並んでいます。この数は、イタチの体の大きさを考えるとかなり多いですね。

イタチの歯は、上あごに16本、下あごに18本あります。

この配置は、イタチが獲物を効率よく捕まえて食べるのに適しているんです。

「どうしてそんなに歯が必要なの?」と思うかもしれません。

実は、イタチの歯には役割分担があるんです。

- 切歯:獲物の肉をちぎる

- 犬歯:獲物を捕まえて刺す

- 臼歯:肉をすりつぶす

「まるで精密機械みたい!」と驚くかもしれませんね。

イタチの歯の構造は、肉食動物に共通する特徴を持っています。

特に犬歯が発達していて、鋭く尖っているのが特徴です。

これは、獲物をがっちりと捕まえるのに役立つんです。

「イタチの歯って、どのくらいの大きさなの?」と気になりますよね。

実は、イタチの歯の大きさは体の大きさに比べてかなり大きいんです。

特に犬歯は、イタチの顔の大きさを考えるとびっくりするくらい立派なんです。

このように、イタチの歯は獲物を捕まえるための重要な武器なんです。

数が多くて鋭い歯を持っているからこそ、イタチは小さな体で効率よく狩りをすることができるというわけです。

イタチの犬歯は「1〜1.5cm」!鋭さと強度に注目

イタチの犬歯は、なんと1〜1.5センチもの長さがあります。これは、イタチの顔の大きさを考えるととても長いんです。

「どうしてそんなに長い犬歯が必要なの?」と思いますよね。

実は、この長くて鋭い犬歯には重要な役割があるんです。

- 獲物を確実に捕まえる

- 獲物の体に深く刺して逃げられないようにする

- 獲物の首筋などの急所を狙う

とても鋭く尖っているんです。

まるでナイフのような鋭さで、獲物の皮膚や肉を簡単に貫くことができます。

でも、鋭いだけじゃ折れちゃいそうですよね。

大丈夫、イタチの犬歯は驚くほど丈夫なんです。

表面はエナメル質という硬い物質で覆われていて、中は象牙質という強い物質でできています。

これらが組み合わさって、とても強い歯になっているんです。

「イタチの犬歯って、人間の歯と比べてどうなの?」と気になりますよね。

実は、イタチの犬歯は人間の犬歯よりもずっと長くて鋭いんです。

人間の犬歯が0.8〜1センチくらいなのに対して、イタチは体が小さいのに1〜1.5センチもあるんです。

すごいでしょ?

このように、イタチの犬歯は長さ、鋭さ、強度のすべてにおいて優れた特徴を持っています。

これらの特徴が、イタチを優秀なハンターにしているんです。

小さな体でも効率よく獲物を捕まえられる秘密は、この素晴らしい犬歯にあったんですね。

イタチの歯の配置は「肉食動物特有」!効率的な捕食を可能に

イタチの歯の配置は、まさに肉食動物の特徴そのものなんです。この配置が、イタチの効率的な捕食を可能にしているんですよ。

イタチの歯は、前から順に切歯、犬歯、前臼歯、後臼歯と並んでいます。

この並び方、実はとても重要なんです。

「どうしてそんな並び方が大切なの?」と思いますよね。

実は、この配置には秘密があるんです。

- 切歯:前方にあって、獲物の肉をちぎるのに適している

- 犬歯:口の角にあって、獲物を捕まえやすい

- 臼歯:奥にあって、肉をすりつぶすのに最適

まるで工場のライン作業のように効率的ですね。

「人間の歯の並びとは違うの?」と気になりますよね。

実は、イタチの歯の配置は人間とはかなり違うんです。

人間の歯は全体的に平らですが、イタチの歯は前後で高さが違います。

特に犬歯が突き出ているのが特徴的です。

この配置のおかげで、イタチは小さな獲物を逃がさず捕まえられるんです。

犬歯で刺して捕まえ、切歯でちぎり、臼歯ですりつぶす。

この一連の動作が、イタチの歯の配置によって可能になっているんです。

イタチの歯の配置は、まさに自然が生み出した完璧な設計と言えるでしょう。

小さな体で効率よく捕食できるのは、この特殊な歯の配置のおかげなんです。

イタチの歯の並びを知ると、自然の巧みさに感心してしまいますね。

イタチの永久歯は「生後3〜4か月」で生え変わる!

イタチの永久歯は、生まれてから3〜4か月後には生え変わってしまうんです。これって、人間の歯の生え変わりと比べるととても早いですよね。

「どうしてそんなに早く生え変わるの?」と思うかもしれません。

実は、イタチの成長の速さと関係があるんです。

イタチは生後半年程度で親と同じくらいの大きさになります。

だから、歯も早く生え変わる必要があるんです。

イタチの歯の生え変わりには、こんな特徴があります。

- 生後2週間頃:乳歯が生え始める

- 生後6週間頃:乳歯が全部生えそろう

- 生後3〜4か月:永久歯に生え変わる

人間の歯の生え変わりが6〜12歳くらいまでかかるのと比べると、イタチの歯の生え変わりはまるで光の速さのようです。

「永久歯に生え変わったら、もう変わらないの?」と気になりますよね。

基本的には永久歯は変わりませんが、イタチの生活環境によっては歯が摩耗したり、損傷したりすることがあります。

特に、硬い食べ物を多く食べるイタチは歯の摩耗が早いんです。

イタチの永久歯は、乳歯よりもさらに丈夫で鋭くなります。

これは、成獣になってからの捕食活動に備えてのことなんです。

永久歯に生え変わることで、イタチはより効率的に獲物を捕まえられるようになるんです。

このように、イタチの歯の生え変わりは驚くほど早いんです。

この早い生え変わりが、イタチの素早い成長と効率的な捕食を支えているんですね。

自然の中で生きるイタチにとって、この早い歯の生え変わりは生存に欠かせない重要な特徴なんです。

イタチの歯の手入れはNG!被害防止が最優先

イタチの歯の手入れ?それはやめましょう!

イタチは野生動物なので、人間が歯を磨いてあげる必要はありません。

それよりも、イタチによる被害を防ぐことが大切なんです。

「でも、イタチの歯が痛んでいたら可哀想じゃない?」と思うかもしれません。

確かにその気持ちはわかります。

でも、イタチは野生動物。

人間が手を出すことで、かえってストレスを与えてしまう可能性があるんです。

イタチの歯の特徴を知ることで、むしろ被害を防ぐことができます。

例えば:

- イタチの歯は鋭い:電線や木材を簡単に噛み切る

- イタチの歯は強い:硬い物でも噛み砕ける

- イタチの歯は小さい:小さな隙間から侵入できる

「じゃあ、具体的にどうすればいいの?」と思いますよね。

まず、イタチが侵入できそうな小さな隙間をふさぐことが大切です。

イタチの歯は小さいので、人間が気づかないような隙間からも入り込めてしまうんです。

家の周りをよく点検して、小さな穴や隙間を見つけたらすぐにふさぎましょう。

次に、イタチの歯が届きそうな場所に、噛みにくい素材を使うのも効果的です。

例えば、電線をかじられやすい場所には金属製のカバーを取り付けるなど、工夫ができます。

また、イタチが嫌がる匂いを利用するのも良い方法です。

ペパーミントオイルやハッカ油などを、イタチの歯跡が見つかった場所に塗布すると効果があります。

このように、イタチの歯の特徴を知ることで、効果的な被害防止策を講じることができるんです。

イタチの歯の手入れよりも、自分の家や財産を守ることが最優先なんです。

イタチとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。

イタチの歯と食性の関連性を理解する

イタチの歯は「小型哺乳類」を捕らえるのに最適!

イタチの歯は、小型哺乳類を捕まえて食べるのに最適な構造になっています。これが、イタチの食生活の基本なんです。

「どうしてイタチの歯は小型哺乳類向きなの?」って思いますよね。

実は、イタチの歯の形や配置が、小さな動物を効率よく捕まえて食べられるように進化してきたんです。

イタチの歯の特徴を見てみましょう:

- 鋭い犬歯:獲物をがっちり捕まえる

- 鋭い切歯:肉をちぎる

- がっしりした臼歯:骨ごと噛み砕く

まるで精密な道具のセットみたいですね。

「イタチってどんな動物を食べるの?」って気になりますよね。

主に以下のような動物が獲物になります:

- ネズミ

- モグラ

- 小鳥

- トカゲ

- カエル

イタチの歯は、これらの獲物を捕まえて、引き裂いて、噛み砕くのにピッタリなんです。

面白いのは、イタチの歯が獲物の骨ごと噛み砕けるくらい強いということ。

「ガリッ、バリッ」という感じで、骨まで食べちゃうんです。

これって、栄養満点ですよね。

ただし、イタチの歯は小型動物向きなので、大きな動物は苦手。

例えば、ウサギくらいの大きさになると、捕まえるのは大変になっちゃいます。

このように、イタチの歯は小型哺乳類を捕まえて食べるのに最適な構造になっているんです。

自然の中で生き抜くために、イタチの歯はとても重要な役割を果たしているというわけです。

イタチvsネコ!歯の構造の違いで捕食対象が変化

イタチとネコ、どちらも肉食動物ですが、歯の構造には大きな違いがあります。この違いが、それぞれの捕食対象を決めているんです。

まず、イタチとネコの歯の特徴を比べてみましょう:

- イタチの歯:細長くて鋭い。

特に犬歯が発達 - ネコの歯:全体的に太くて短い。

バランスの取れた構造

実は、この違いがそれぞれの狩りの方法や捕食対象に大きく影響しているんです。

イタチの歯の特徴:

- 細長い犬歯:小さな獲物をしっかり捕まえる

- 鋭い切歯:肉をきれいに切り取る

- 発達した臼歯:骨ごと噛み砕く

- がっしりした犬歯:大きめの獲物も捕まえられる

- 幅広の切歯:肉を幅広く引き裂く

- 鋭い臼歯:肉を効率よく切り刻む

細長い歯で素早く噛みつき、骨ごと食べてしまうんです。

「カリカリ、バリバリ」という感じですね。

一方、ネコはイタチより少し大きめの獲物も狙えます。

例えば、ウサギくらいの大きさの動物も捕まえられるんです。

ネコの歯は「ガブッ」と獲物を捕まえ、「ブチブチ」と肉を引き裂くのに適しているんです。

面白いのは、イタチの方が体は小さいのに、犬歯は相対的に大きいこと。

これは、小さな獲物を確実に捕まえるための適応なんです。

「じゃあ、イタチとネコじゃ食べ物が全然違うの?」って思うかもしれません。

確かに好む獲物のサイズは違いますが、両方とも小動物が中心。

ただ、イタチの方がより小さな動物を好む傾向があるんです。

このように、イタチとネコの歯の構造の違いは、それぞれの生態系での役割や、生き方の違いを反映しているんです。

自然界の巧みな設計に感心してしまいますね。

イタチvsイヌ!体格差を補う鋭い犬歯の役割

イタチとイヌ、大きさが全然違うのに、どちらも肉食動物。でも、歯の構造には大きな違いがあるんです。

特に注目なのが、イタチの鋭い犬歯。

これが、体格差を補う重要な役割を果たしているんです。

まず、イタチとイヌの歯の特徴を比べてみましょう:

- イタチの歯:小さいけど鋭い。

特に犬歯が発達 - イヌの歯:大きくて強い。

がっしりした構造

実は、この違いがそれぞれの狩りの方法や生き方に大きく影響しているんです。

イタチの犬歯の特徴:

- 細長くて鋭い:獲物に深く刺さる

- 体の大きさに対して長い:小さな体でも効果的に捕食できる

- 先端が尖っている:一瞬で致命傷を与えられる

- 太くて強い:大きな獲物も捕まえられる

- がっしりしている:獲物を引きずったり、骨を噛み砕いたりできる

- やや湾曲している:獲物をしっかり掴める

これが、イタチの武器なんです。

小さな体でも、この鋭い犬歯で獲物に素早く噛みつき、致命傷を与えることができるんです。

「チクッ」という感じで、一瞬で決着をつけちゃうんです。

一方、イヌの犬歯は全体的に大きくて強いです。

これは、イヌが群れで大きな獲物を追いかけて捕まえる習性に合わせた構造なんです。

「ガブッ」と噛みついて、獲物を引きずったりできるんです。

「じゃあ、イタチの方が強いの?」って思うかもしれません。

そんなことはありません。

イタチとイヌは、それぞれ違う環境に適応した歯の構造を持っているんです。

イタチは小回りが利く狩りに、イヌは力強い狩りに向いているんです。

面白いのは、イタチの犬歯が体の大きさの割に発達していること。

これは、小さな体でも効果的に捕食できるようにするための自然の知恵なんです。

このように、イタチとイヌの歯の構造の違い、特にイタチの鋭い犬歯は、それぞれの生態系での役割や、生き方の違いを反映しているんです。

自然界の素晴らしい適応の例と言えるでしょう。

イタチvsネズミ!異なる歯の特徴が食性を決定

イタチとネズミ、一見すると全然違う動物ですよね。でも、実は両方とも小型哺乳類なんです。

ただし、歯の特徴が全く違うんです。

この違いが、それぞれの食べ物や生き方を大きく左右しているんです。

まずは、イタチとネズミの歯の特徴を比べてみましょう:

- イタチの歯:鋭い犬歯が特徴的。

肉食向き - ネズミの歯:大きな切歯が目立つ。

植物食向き

この違いが、それぞれの食生活や生態系での役割を決めているんです。

イタチの歯の特徴:

- 鋭い犬歯:獲物を捕まえて仕留める

- 鋭い切歯:肉を切り取る

- がっしりした臼歯:骨ごと噛み砕く

- 大きな切歯:硬い植物も噛み切れる

- 歯が常に伸び続ける:硬いものを噛んでも問題なし

- 臼歯は平ら:植物をすりつぶすのに適している

鋭い犬歯で獲物にパクッと噛みつき、切歯で肉を切り取り、臼歯で骨ごとガリガリ噛み砕いちゃいます。

まるで小さな肉食恐竜みたいですね。

一方、ネズミの歯は植物食に適応しています。

特に目立つのが、前歯の大きな切歯。

これは、硬い木の実や植物の茎も簡単に噛み切れるんです。

しかも、この歯は常に伸び続けるんです。

「えっ、歯が伸びるの?」って驚きますよね。

これは、硬いものを噛んでも歯が擦り減らないようにするための仕組みなんです。

面白いのは、イタチとネズミの食べ物の違い。

イタチは主に動物性のタンパク質を食べるのに対して、ネズミは植物性の食べ物が中心。

でも、ネズミも時々虫や小動物を食べることがあるんです。

これって、ちょっと意外ですよね。

このように、イタチとネズミの歯の特徴の違いは、それぞれの食生活や生態系での役割を反映しているんです。

自然界の多様性って、本当に面白いですね。

歯の形を見るだけで、その動物の生き方がわかってしまうなんて、すごいことだと思いませんか?

イタチの歯の特徴を活かした被害対策

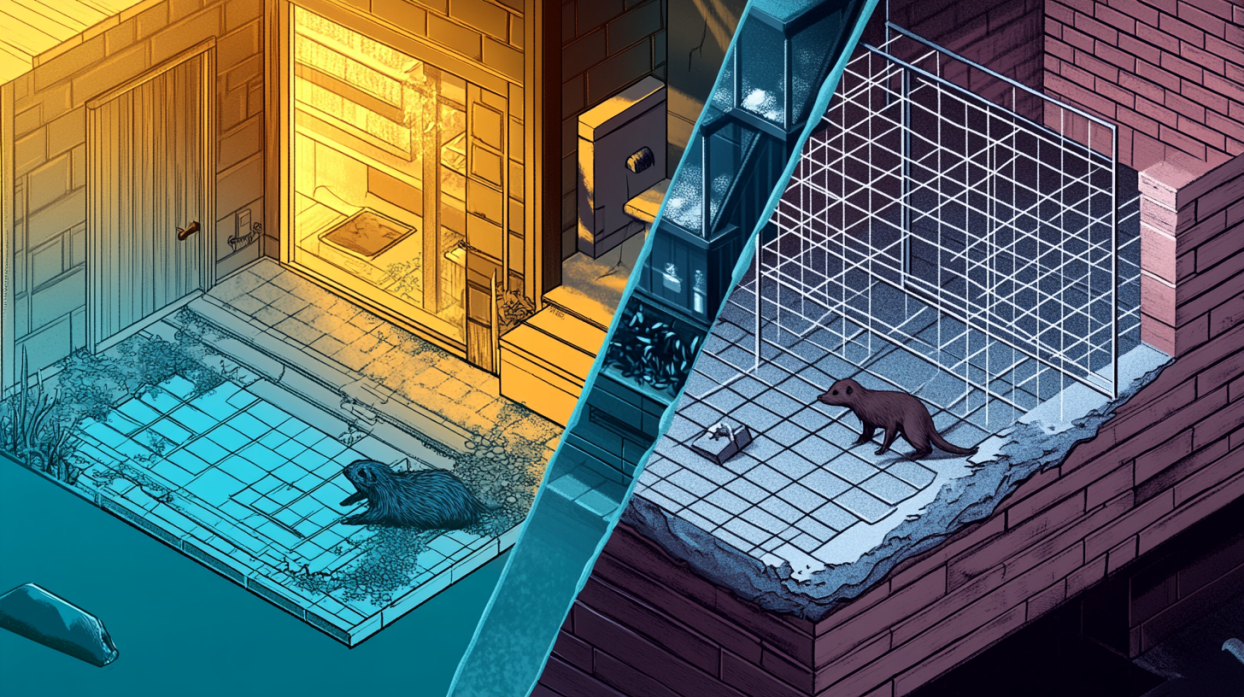

イタチの歯が通れない「1cm未満の網」で侵入防止!

イタチの歯の特徴を知れば、効果的な侵入防止策が見えてきます。その一つが、1センチ未満の目の細かい金網を使うことです。

イタチの歯は鋭くて強いですが、大きさには限界があります。

「えっ、そんな小さな隙間でも入ってくるの?」と思うかもしれませんね。

実は、イタチは体が柔軟で、直径3センチ程度の穴なら簡単に通り抜けられちゃうんです。

でも、1センチ未満の隙間なら、イタチの歯も頭も通れません。

ここがポイントなんです。

この特徴を利用して、侵入口をしっかりふさいでしまいましょう。

具体的な対策方法を見てみましょう:

- 家の周りの小さな穴や隙間を探す

- 見つけた穴や隙間の大きさを測る

- 1センチ未満の目の細かい金網を用意する

- 金網を穴や隙間よりも大きめにカットする

- 金網を穴や隙間にしっかり固定する

大丈夫です。

最近は見た目もきれいな細かい網も売っているんですよ。

家の雰囲気を損なわずに対策できます。

この方法のいいところは、一度設置してしまえば長く効果が続くこと。

イタチの歯が通れない隙間を作ることで、根本的な侵入防止になるんです。

ただし、注意点もあります。

金網を設置する際は、イタチが噛んで外せないようにしっかり固定することが大切です。

「ガリガリ」と噛んで外そうとするイタチの習性を考えると、頑丈な固定が必要なんです。

この方法を使えば、イタチの鋭い歯を逆手にとって、効果的に侵入を防ぐことができます。

家の周りをイタチから守る、強力な盾になるはずですよ。

イタチの歯の痕跡に「ペパーミントオイル」を塗布!忌避効果抜群

イタチの歯の痕跡を見つけたら、ペパーミントオイルを塗るのが効果的です。この強い香りがイタチを寄せ付けません。

「え?ペパーミントオイルでイタチが来なくなるの?」と驚くかもしれませんね。

実は、イタチは鋭敏な嗅覚を持っているんです。

人間の100倍以上もの感度があるんですよ。

この特徴を利用して、イタチの嫌いな香りで追い払うことができるんです。

ペパーミントオイルを使う方法は簡単です:

- イタチの歯の痕跡を見つける

- ペパーミントオイルを少量の水で薄める

- スプレーボトルに入れる

- 歯の痕跡とその周辺に吹きかける

- 定期的に塗り直す

大丈夫です。

人間にとっては爽やかな香りですし、薄めて使えば気にならない程度です。

この方法のいいところは、すぐに始められること。

材料も簡単に手に入りますし、特別な道具も必要ありません。

イタチの被害に困っているなら、今すぐ試せる対策方法です。

ただし、注意点もあります。

ペパーミントオイルは強い香りなので、使いすぎには注意が必要です。

また、効果は永続的ではないので、定期的な塗り直しが必要です。

「ちょっと面倒くさいなぁ」と思うかもしれませんが、イタチ対策としては非常に効果的なんです。

面白いのは、この方法がイタチの鋭い感覚を逆手に取っていること。

イタチの優れた能力が、逆に弱点にもなるんです。

「ふぅん、そういう作戦があったのか」と納得できますよね。

このように、ペパーミントオイルを使えば、イタチの歯の痕跡を見つけても慌てる必要はありません。

むしろ、その場所を知ることで効果的な対策が打てるんです。

イタチとの知恵比べ、ぜひ試してみてください。

イタチの歯跡がある木材に「ニームオイル」を塗布!再侵入を防ぐ

イタチの歯跡がある木材を見つけたら、ニームオイルを塗るのがおすすめです。この天然オイルには強い忌避効果があり、イタチの再侵入を防ぐことができます。

「ニームオイルって何?」と思う人も多いでしょう。

インドセンダンという木から採れる天然のオイルで、虫よけなどに使われてきた伝統的な素材なんです。

このオイルの香りと味が、イタチを寄せ付けないんです。

ニームオイルの使い方は簡単です:

- イタチの歯跡がある木材を見つける

- ニームオイルを水で薄める(10倍程度)

- 薄めたオイルを歯跡とその周辺に塗る

- 乾かす

- 定期的に塗り直す

ニームオイルは植物由来なので、木材にやさしいんです。

むしろ、木材の保護にも役立ちます。

この方法の良いところは、長期的な効果が期待できること。

ニームオイルの成分が木材に浸透することで、しばらくの間イタチを寄せ付けません。

「ガジガジ」と噛む習性のあるイタチに対して、効果的な対策になります。

ただし、注意点もあります。

ニームオイルは独特の香りがあるので、室内で使う場合は換気に気をつけましょう。

また、ペットがいる家庭では、ペットが舐めないよう注意が必要です。

面白いのは、この方法がイタチの習性を利用していること。

イタチは同じ場所に何度も戻ってくる習性がありますが、その習性を逆手に取って対策するんです。

「なるほど、イタチの特徴を知ることが大切なんだな」と実感できますよ。

このように、ニームオイルを使えば、イタチの歯跡がある木材も恐れることはありません。

むしろ、その場所を知ることで効果的な対策が打てるんです。

自然の力を借りて、イタチとの知恵比べに勝ちましょう。

イタチの歯跡がある場所に「アルミホイル」を貼付!金属感触で撃退

イタチの歯跡を見つけたら、その場所にアルミホイルを貼り付けてみましょう。意外かもしれませんが、この身近な台所用品がイタチ対策に役立つんです。

「えっ、アルミホイルでイタチが来なくなるの?」と不思議に思うかもしれませんね。

実は、イタチは金属の感触が苦手なんです。

歯で噛んだ時の感触や音が、イタチにとってはとても不快なんです。

アルミホイルの使い方は簡単です:

- イタチの歯跡がある場所を見つける

- その場所の大きさに合わせてアルミホイルをカットする

- カットしたアルミホイルを歯跡の上に貼り付ける

- 端をしっかり固定する

- 定期的に状態をチェックし、必要なら貼り直す

確かに、アルミホイルはちょっと目立ちますね。

でも、イタチ被害の深刻さを考えれば、一時的な見た目の犠牲は許容できるはずです。

この方法のいいところは、すぐに始められること。

材料も道具も、ほとんどの家庭にすでにあるものです。

「今すぐ何かしたい!」という人にぴったりの対策方法です。

ただし、注意点もあります。

アルミホイルは破れやすいので、定期的なチェックと貼り替えが必要です。

また、屋外で使う場合は、風で飛ばされないようしっかり固定することが大切です。

面白いのは、この方法がイタチの感覚を利用していること。

イタチの鋭敏な感覚が、逆に弱点になるんです。

「へぇ、イタチにも苦手なものがあるんだ」と新しい発見があるかもしれませんね。

このように、アルミホイルを使えば、イタチの歯跡がある場所も恐れることはありません。

むしろ、その場所を知ることで効果的な対策が打てるんです。

身近なものでイタチ対策、意外と簡単でしょう?

イタチの歯の跡周辺に「ラベンダー」を配置!香りで寄せ付けない

イタチの歯の跡を見つけたら、その周辺にラベンダーを置いてみましょう。この香り豊かな植物が、イタチを寄せ付けない強い味方になってくれます。

「ラベンダーってあの紫色の花?それでイタチが来なくなるの?」と驚く人もいるでしょう。

実は、ラベンダーの香りはイタチにとって強烈な不快臭なんです。

人間には癒やしの香りでも、イタチには「うわっ、くさい!」となっちゃうんです。

ラベンダーを使ったイタチ対策の方法を見てみましょう:

- イタチの歯の跡がある場所を特定する

- ラベンダーの鉢植えを用意する

- 歯の跡の周辺にラベンダーを配置する

- 定期的に水やりをして植物を健康に保つ

- 香りが弱くなったら枝を軽くもんで香りを出す

大丈夫です。

ラベンダーの香りは人間にとっては心地よいものです。

むしろ、お部屋の芳香剤としても活躍してくれますよ。

この方法の良いところは、見た目も美しいこと。

イタチ対策をしながら、同時にお部屋や庭の装飾にもなります。

一石二鳥ですね。

ただし、注意点もあります。

ラベンダーは日光を好むので、置き場所には気をつけましょう。

また、花期が過ぎると香りが弱くなるので、定期的な手入れが必要です。

面白いのは、この方法が自然の力を借りていること。

化学物質を使わずに、植物の力でイタチを追い払うんです。

「自然に優しい対策もあるんだな」と、新たな発見があるかもしれません。

このように、ラベンダーを使えば、イタチの歯の跡を見つけても慌てる必要はありません。

むしろ、その場所を知ることで効果的な対策が打てるんです。

お部屋に癒やしの香りを加えながら、イタチ対策もできる。

素敵な方法だと思いませんか?