イタチが木に登るのはなぜ?【獲物を追いかけるため】高さ5m以上まで登る驚異的な能力を紹介

【この記事に書かれてあること】

皆さん、イタチの木登り能力にびっくりしたことはありませんか?- イタチの木登りの目的は主に獲物の追跡

- 驚異的な木登りスピードで素早く移動

- 鋭い爪と柔軟な体が木登りを可能に

- 木からの家屋侵入リスクに要注意

- 金属板や香りを使った効果的な対策法

実は、イタチが木に登る理由には、驚くべき秘密が隠されているんです。

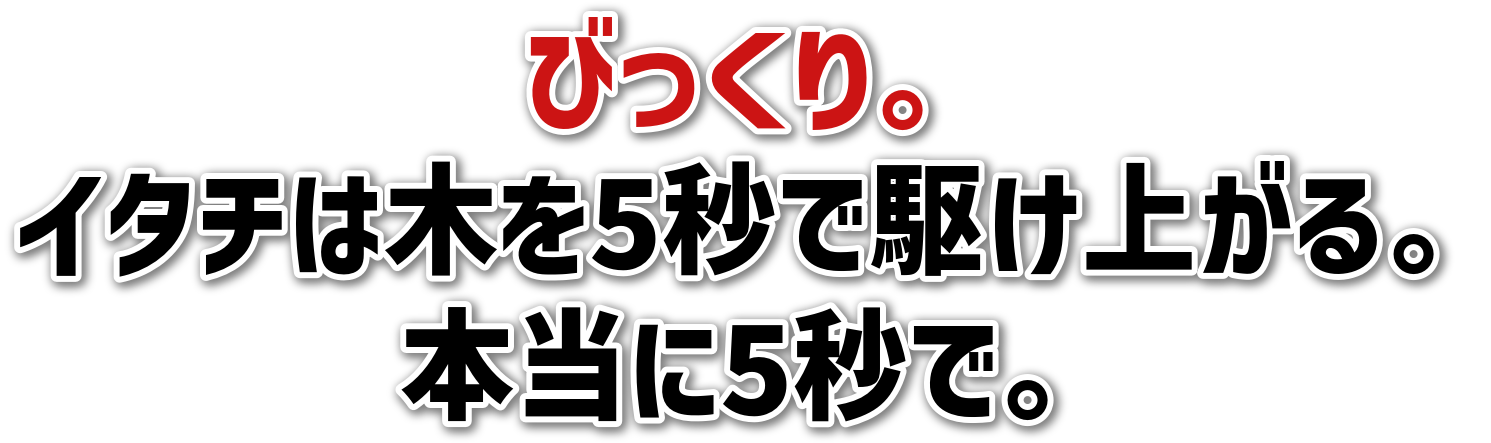

体長のなんと10倍もの高さを5秒で駆け上がるその姿は、まるで忍者のよう!

でも、そんなイタチの能力は、家屋への侵入リスクにもつながります。

「うちの庭の木から、イタチが家に入ってくるかも…」なんて不安になっていませんか?

大丈夫です。

この記事では、イタチの木登り能力の秘密と、効果的な対策法をご紹介します。

さあ、イタチの不思議な世界をのぞいてみましょう!

【もくじ】

イタチが木に登る驚きの能力と生態

イタチの「木登りの目的」は獲物を追いかけるため!

イタチが木に登る主な目的は、獲物を追いかけるためです。小さな体と俊敏な動きを活かし、木の上でも効率的に狩りをするのです。

「獲物を見つけたぞ!追いかけるぞ!」とばかりに、イタチは素早く木に登ります。

その姿はまるで忍者のよう。

木の上での狩りは、イタチにとって重要な生存戦略なんです。

イタチが木に登る理由は、主に以下の3つがあります。

- 獲物を追跡するため

- 安全な場所を確保するため

- 周囲を見渡すため

「高いところから見れば、何か見つかるかも!」という感じですね。

また、地上の天敵から逃れるために木に登ることもあります。

「ここなら安全だ!」と思って木の上で休憩することもあるのです。

イタチの木登り能力は、その生存に深く関わっています。

獲物を追いかけ、身を守り、新たな機会を見つける。

こうした行動が、イタチの生態系での地位を確立しているのです。

イタチの「木登りスピード」は想像以上!体長の10倍を5秒で

イタチの木登りスピードは驚くほど速く、なんと体長の約10倍の高さを5秒程度で登ることができるのです。これはまさに「電光石火」の速さといえるでしょう。

「えっ、そんなに速いの?」と驚く人も多いはず。

イタチの体長は約30〜40cm。

つまり、3〜4mの高さを一瞬で駆け上がってしまうのです。

これは、2階建ての家の屋根まであっという間に登れる速さですね。

イタチがこんなに速く木を登れる理由は、主に以下の3つです。

- 鋭い爪で木の表面をしっかりつかむ

- 柔軟な体で素早く動く

- 強力な筋力で一気に駆け上がる

「ここをつかんで、ここを蹴って…」と、瞬時に次の動きを判断しながら登っていくのです。

その姿は、まるでアクション映画のスタントマンのよう。

「ビューンッ」と一瞬で木の上まで駆け上がる様子は、見ていてハラハラドキドキしてしまいます。

この驚異的な木登りスピードは、イタチにとって重要な武器になっています。

獲物を追いかけたり、天敵から逃げたりするときに、この能力が大いに役立つのです。

家の近くに木がある場合は要注意です。

イタチのこの能力を知っておくことで、効果的な対策を立てることができるでしょう。

イタチの「爪と体の柔軟性」が木登りを可能にする秘密

イタチが驚異的な木登り能力を持つ秘密は、その鋭い爪と柔軟な体にあります。この2つの特徴が組み合わさることで、イタチは木の幹や枝を自在に登り降りできるのです。

まず、イタチの爪について見てみましょう。

イタチの爪は常に露出していて、とても鋭いのが特徴です。

木の表面をがっしりとつかむことができるんです。

「ガリッ、ガリッ」と爪を立てて、木の表面をしっかりとつかんでいきます。

イタチの爪の特徴は以下の通りです。

- 常に露出している(猫のように引っ込められない)

- 鋭く、木の表面に食い込む

- 丈夫で、体重を支えられる

イタチの体は驚くほど柔らかく、まるでゴムのように自在に曲がります。

「くねくね」と体をくねらせながら、木の幹や枝の間を自由自在に移動できるのです。

イタチの体の柔軟性がもたらす利点は以下の通りです。

- 細い枝の間も自在に通り抜けられる

- 急な方向転換が可能

- 狭い空間でも身を隠せる

「まるでアクロバットだね!」と思わず感心してしまうほどの動きを見せてくれます。

イタチのこの能力を知っておくことで、家の周りの木や建物の構造を見直すきっかけになるかもしれません。

イタチの侵入を防ぐには、この驚異的な能力を考慮に入れた対策が必要になってくるのです。

木の上での「イタチの行動パターン」を知ろう

木の上でのイタチの行動パターンを知ることは、効果的な対策を立てる上で非常に重要です。イタチは木の上で主に4つの行動をとります。

まず、イタチの木の上での主な行動パターンを見てみましょう。

- 獲物の探索と追跡

- 休息と睡眠

- 周囲の警戒

- 巣作り

小鳥や小動物を狙って、枝から枝へと飛び移る姿はまるでサーカスの曲芸師のよう。

その動きは素早く、目で追うのも難しいほどです。

次に、木の上は安全な休息場所にもなります。

「ふぅ〜、ここなら安心して眠れるぞ」といった具合に、太い枝の上や樹洞で休んだり眠ったりします。

高いところにいることで、地上の天敵から身を守ることができるのです。

また、木の上は周囲を警戒するのに最適な場所です。

高い位置から「キョロキョロ」と辺りを見回し、危険や新たな獲物がいないかチェックします。

さらに、木の上は巣作りの場所としても利用されます。

特に繁殖期には、樹洞や枝の分岐点に巣を作ることがあります。

イタチの木の上での行動を理解することで、以下のような対策が考えられます。

- 木の枝の剪定で移動を制限する

- 樹洞をふさいで休息場所をなくす

- 木の周りに忌避剤を設置する

「知己知彼、百戦危うからず」というわけです。

「木登りの上手さ」はイタチvsリス どっちが上?

イタチとリス、どちらが木登りが上手なのでしょうか?結論から言うと、リスの方が木登りに特化しています。

でも、イタチも負けてはいません。

それぞれの特徴を見てみましょう。

まず、リスの木登り能力について見てみましょう。

- 爪が長く、木の表面にしっかり食い込む

- 尾を使ってバランスを取る

- 後ろ足が前を向いているので、逆さまでも登れる

「ヒョイヒョイ」と軽々と枝から枝へ飛び移る姿は、まるでアクロバットのよう。

一方、イタチの木登り能力はこんな感じです。

- 爪は鋭いが、リスほど長くない

- 体が細長く柔軟なので、狭い場所も通り抜けられる

- スピードが速く、瞬時に高い場所まで登れる

「シュバッ」と一瞬で高い場所まで駆け上がる姿は、見ていてハラハラドキドキしてしまいます。

では、どちらが木登りが上手なのでしょうか?

それぞれの特徴をまとめてみると…

- 木登りの適応度:リス > イタチ

- 登るスピード:イタチ > リス

- 枝渡りの上手さ:リス > イタチ

- 狭い場所の通り抜け:イタチ > リス

リスは木の上での生活に完全に適応していますが、イタチも十分な木登り能力を持っているのです。

「じゃあ、イタチ対策はリス以上に気をつけないと!」そうですね。

イタチは地上でも木の上でも活動できる「二刀流」の動物。

その能力を過小評価せず、しっかりとした対策を立てることが大切です。

イタチの木登りがもたらす被害と対策

イタチが「2階や屋根裏に侵入」する可能性に要注意!

イタチの木登り能力は、家屋への侵入リスクを高めます。2階や屋根裏に簡単に侵入できてしまうんです。

「えっ、うちの2階にもイタチが来るの?」って思った方、要注意です!

イタチは木登りが得意なため、庭の木から家の2階や屋根裏に簡単に侵入できちゃうんです。

イタチが2階や屋根裏に侵入する経路は主に3つあります。

- 庭の木から直接2階の窓やベランダへ

- 外壁を伝って屋根裏へ

- 雨どいを利用して屋根へ

「そんな小さな隙間、うちにはないはず…」なんて思っても、実は気づかないうちに隙間ができていることも。

古い家屋ほど要注意です。

イタチが2階や屋根裏に侵入すると、どんな被害が起こるのでしょうか?

- 天井裏での糞尿被害

- 断熱材の破壊

- 電気配線の噛み切り

- 騒音被害

「ガサガサ」「キーキー」といった音が聞こえたら、イタチの侵入を疑ってみてください。

対策としては、木の剪定や家屋の隙間をふさぐことが効果的です。

特に、屋根と外壁の接合部や換気口、配管の周りなどをしっかりチェックしましょう。

「これで完璧!」と思っても、定期的な点検が大切ですよ。

木からの侵入vsその他の侵入経路 どっちが多い?

イタチの侵入経路は多様ですが、木からの侵入はその中でも重要な経路の一つです。でも、他の経路と比べるとどうなのでしょうか?

実は、イタチの侵入経路は家の構造や周辺環境によって大きく変わります。

木からの侵入が多い家もあれば、地面からの侵入が多い家もあるんです。

一般的なイタチの侵入経路を頻度順に並べると、こんな感じになります。

- 地面からの侵入(基礎部分の隙間など)

- 木からの侵入(庭木や近隣の樹木から)

- 屋根からの侵入(屋根の隙間や換気口から)

- 壁面からの侵入(外壁の隙間や配管周りから)

でも、木からの侵入は他の経路と比べて対策が難しいんです。

なぜなら、木は成長し続けるからです。

今年は大丈夫でも、来年には枝が伸びて家に接触しているかもしれません。

「去年は大丈夫だったのに…」なんてことも。

さらに、木からの侵入は他の経路と組み合わさることが多いんです。

例えば、木から屋根に飛び移り、そこから屋根裏に侵入する、といった具合です。

だから、木からの侵入対策は特に重要なんです。

具体的には、こんな対策が効果的です。

- 家の周りの木を定期的に剪定する

- 木の幹にツルツルした金属板を巻き付ける

- 木の周りにイタチ除けの香りをつける

「一石二鳥」というわけですね。

イタチの木登りによる「被害の種類と深刻度」を把握しよう

イタチの木登りがもたらす被害は、見た目以上に深刻です。その種類と深刻度を正しく理解することが、効果的な対策の第一歩となります。

まず、イタチの木登りによる被害の種類を見てみましょう。

主な被害は以下の4つです。

- 家屋への侵入被害

- 果樹や庭木への被害

- 小動物(鳥類など)への被害

- 心理的な不安やストレス

では、それぞれの被害の深刻度を詳しく見ていきましょう。

家屋への侵入被害は最も深刻です。

イタチが屋根裏や壁の中に侵入すると、糞尿による悪臭や衛生被害、断熱材の破壊、電線の噛み切りによる火災リスクなど、様々な問題が発生します。

修理費用も高額になる可能性が高いんです。

果樹や庭木への被害も見逃せません。

イタチは果実を食べたり、樹皮を傷つけたりします。

特に、大切に育てた果樹が被害を受けると、心が痛みますよね。

「せっかく育てたのに…」という悲しみは計り知れません。

小動物への被害も深刻です。

イタチは木に登って鳥の巣を襲い、卵や雛を捕食します。

庭に来る小鳥たちが減ってしまうかもしれません。

「ピーチクパーチク」というさえずりが聞こえなくなるのは寂しいですよね。

最後に、心理的な不安やストレスも侮れません。

イタチが木を登る姿を目撃すると、「いつ家に入ってくるんだろう」「夜中に襲われないかな」といった不安に駆られます。

この精神的なストレスは日常生活にも影響を与えかねません。

これらの被害は、放置すればするほど深刻化していきます。

「大したことないだろう」と油断は禁物です。

早めの対策が重要なんです。

例えば、定期的な庭木の剪定や、家の周りの環境整備などが効果的です。

「備えあれば憂いなし」ということわざがピッタリですね。

イタチの木登り対策と地上からの侵入対策の違いとは?

イタチの侵入を防ぐには、木登り対策と地上からの侵入対策の両方が必要です。でも、この2つの対策には大きな違いがあるんです。

まず、木登り対策の特徴を見てみましょう。

- 高所作業が必要なことが多い

- 定期的なメンテナンスが重要

- 自然環境との調和が求められる

「ヒヤヒヤ」しながらの作業になることも。

また、木は成長するので、一度対策しても定期的な手入れが必要です。

さらに、極端な剪定は景観を損ねたり、木の健康に悪影響を与えたりする可能性があります。

一方、地上からの侵入対策はこんな特徴があります。

- 比較的作業がしやすい

- 一度の対策で長期的な効果が期待できる

- 家の構造に直接手を加えることが多い

また、基礎部分の隙間をふさぐなどの対策は、一度行えば長期的な効果が期待できます。

ただし、家の構造を変更することもあるので、専門知識が必要な場合もあります。

では、具体的な対策方法の違いを見てみましょう。

木登り対策:

- 木の枝の剪定

- 幹へのツルツル金属板の取り付け

- 忌避剤の散布

- 基礎部分の隙間封鎖

- メッシュフェンスの設置

- 地面への忌避剤の散布

どちらの対策も重要ですが、自分の家の状況に合わせて適切な方法を選ぶことが大切です。

例えば、庭に大きな木がある家なら木登り対策を重視し、平屋の家なら地上からの侵入対策に力を入れるといった具合です。

「わが家はどっちかな?」と考えてみてください。

両方の対策をバランスよく行うことで、イタチの侵入をより効果的に防ぐことができます。

「二重三重の防御」で、安心・安全な住環境を作りましょう。

イタチの木登り対策を「放置するリスク」を知っておこう!

イタチの木登り対策、「面倒くさいな」「後でいいや」なんて思っていませんか?でも、放置するとどんなリスクがあるのか、しっかり知っておく必要があります。

イタチの木登り対策を放置すると、次のようなリスクが高まります。

- 家屋被害の拡大

- 衛生環境の悪化

- 精神的ストレスの増大

- 対策コストの増加

- 生態系への悪影響

イタチが木から家に侵入すると、屋根裏や壁の中で巣作りを始めます。

そうすると、断熱材を破壊したり、電線を噛み切ったりして、家の構造を傷めてしまいます。

「ちょっとした被害」が、いつの間にか大きな被害に発展しているんです。

次に、衛生環境の悪化。

イタチの糞尿は強烈な臭いを放ち、さらには病気を媒介する可能性もあります。

「なんだか家の中がくさいな」と感じたら、もうイタチの被害が進行しているかもしれません。

精神的ストレスも見逃せません。

夜中に「ガサガサ」「キーキー」という音で目が覚めたり、いつイタチに遭遇するかとビクビクしたり。

「我が家は我が家じゃない」という感覚に陥ってしまうかもしれません。

そして、対策コストの増加。

早めに対策すれば安く済むものも、被害が広がれば広がるほど修理や駆除のコストは膨らんでいきます。

「ええっ、こんなにかかるの!?」なんてことにもなりかねません。

最後に、生態系への悪影響。

イタチが増えすぎると、鳥類など他の小動物の個体数が減少する可能性があります。

「最近、庭に小鳥が来なくなったな」なんて事態に。

これらのリスクを考えると、イタチの木登り対策は決して後回しにはできません。

「今のうちに手を打とう!」という気持ちになりましたか?

早めの対策が、被害の拡大を防ぎ、結果的に手間とコストの節約にもつながります。

「備えあれば憂いなし」とはまさにこのことです。

今すぐにでも、我が家の周りの木をチェックしてみましょう。

小さな変化に気づくことが、大きな被害を防ぐ第一歩となるんです。

イタチの木登りを防ぐ効果的な対策法

木の幹に「ツルツル金属板」を巻いてイタチの侵入を阻止!

イタチの木登りを防ぐ効果的な方法の一つが、木の幹にツルツル金属板を巻くことです。この方法で、イタチの侵入を大幅に減らすことができます。

「えっ、そんな簡単な方法があるの?」と思った方、その通りなんです!

イタチは鋭い爪を持っていますが、ツルツルした金属板には爪が引っかからないため、木を登ることができなくなってしまうんです。

具体的な方法を見てみましょう。

- 亜鉛メッキ鋼板や銅板など、滑りやすい金属板を用意する

- 木の幹の周りを測り、適切なサイズに切る

- 金属板を地上から1.5〜2メートルの高さまで巻きつける

- 金属板の端をしっかり固定する

確かに、美観を損なう可能性はあります。

でも、イタチ被害を防ぐためには効果的な方法なんです。

この方法のメリットは以下の通りです。

- 設置が比較的簡単

- 長期的な効果が期待できる

- 環境に優しい(化学物質を使わない)

金属板の端が鋭くなっていると、イタチだけでなく人間も怪我をする可能性があるので、端は丸めるなどの処理をしましょう。

また、定期的に点検することも大切です。

「よし、これで完璧!」と安心していると、木の成長に伴って隙間ができてしまうことがあるんです。

年に1〜2回は確認して、必要があれば調整しましょう。

この方法を使えば、イタチの木登りを効果的に防ぐことができます。

「これで安心して眠れそう!」という声が聞こえてきそうですね。

家の周りの木に試してみてはいかがでしょうか。

イタチ撃退!「柑橘系の香り」を使った木登り防止策

イタチを寄せ付けない効果的な方法として、柑橘系の香りを利用する方法があります。イタチは柑橘系の強い香りが苦手で、この香りを嗅ぐと近づきたがらなくなるんです。

「えっ、柑橘系の香りでイタチが来なくなるの?」と驚く方もいるかもしれませんね。

実は、イタチの嗅覚は非常に敏感で、私たち人間の100倍以上の感度があるんです。

だから、私たちにはほんのり香る程度の匂いでも、イタチにとっては強烈な刺激になってしまうんです。

では、具体的にどのような方法があるのか見てみましょう。

- 柑橘系の精油(レモン、オレンジ、グレープフルーツなど)を水で薄めて散布する

- 柑橘系の果皮を乾燥させて木の周りにまく

- 市販のイタチ用忌避剤(柑橘系の香り)を使用する

- 柑橘系の植物(レモンの木など)を木の周りに植える

一般的には、週に1〜2回程度の頻度で行うのが効果的です。

雨が降った後は香りが薄くなるので、追加で散布するといいでしょう。

この方法のメリットは以下の通りです。

- 自然な方法でイタチを寄せ付けない

- 人体に安全(むしろ良い香りで気分転換にも)

- 比較的安価で続けやすい

柑橘系の香りは時間とともに薄くなるので、定期的な補充が必要です。

また、強風や雨の影響を受けやすいので、天候に応じて対応することが大切です。

「でも、近所迷惑にならないかな?」と心配な方もいるかもしれませんね。

大丈夫です。

人間にとっては心地よい香りなので、むしろ「いい香りだね」と褒められるかもしれません。

この方法を使えば、イタチの木登りを自然な方法で防ぐことができます。

香りで家を守る、なんだかおしゃれな感じがしませんか?

ぜひ試してみてください。

木の枝に「風鈴」を取り付けてイタチを警戒させる方法

イタチの木登りを防ぐユニークな方法として、木の枝に風鈴を取り付ける方法があります。風鈴の音色がイタチを警戒させ、木に近づくのを躊躇させる効果があるんです。

「え?風鈴でイタチが来なくなるの?」と思う方も多いかもしれません。

実は、イタチは非常に用心深い動物で、突然の音や動きに敏感に反応するんです。

風鈴のチリンチリンという音が、イタチにとっては「危険信号」として認識されるわけです。

具体的な設置方法を見てみましょう。

- 軽量で耐久性のある風鈴を選ぶ(金属製や竹製がおすすめ)

- イタチが登りそうな木の枝を選ぶ

- 枝の先端近くに風鈴を吊るす

- 複数の風鈴を異なる高さに設置する

大丈夫です。

風鈴の音は一般的に心地よいものとされていますし、夜はそよ風も弱まるので、うるさくなりすぎる心配はありません。

この方法のメリットを見てみましょう。

- 設置が簡単で費用も安い

- 環境に優しい(化学物質を使わない)

- 見た目も楽しめる(季節感を演出できる)

風の強い日は音が激しくなる可能性があるので、必要に応じて取り外せるようにしておくといいでしょう。

また、定期的に点検して、落下や破損がないか確認することも大切です。

「風鈴の音って、夏っぽいイメージがあるけど…」という声も聞こえてきそうですね。

確かにその通りです。

でも、最近では四季折々のデザインの風鈴も増えてきています。

春はさくら模様、秋は紅葉模様、冬は雪の結晶模様など、季節に合わせて変えてみるのも楽しいかもしれません。

この方法を使えば、イタチの木登りを防ぎながら、庭の雰囲気も楽しむことができます。

「チリンチリン」という涼しげな音を聞きながら、イタチ対策をするなんて、なんだか粋な感じがしませんか?

ぜひ試してみてください。

イタチが嫌がる「湿った環境」を作って木登りを防ぐ

イタチの木登りを防ぐ意外な方法として、木の周りに湿った環境を作る方法があります。実は、イタチは湿った場所が苦手で、できるだけ避けようとする習性があるんです。

「え?水をまくだけでイタチが来なくなるの?」と驚く方もいるでしょう。

でも、これは自然界でのイタチの行動を利用した賢い方法なんです。

イタチは毛皮が濡れると体温が下がりやすくなるため、本能的に湿った場所を避けるんです。

具体的な方法を見てみましょう。

- 木の周りの地面に水を撒く(朝晩の2回が効果的)

- 木の根元に水をよく含む苔や湿地性の植物を植える

- 木の周りに小さな池や水たまりを作る

- 自動散水システムを設置する

大丈夫です。

適度な湿り気は木にとってもプラスになります。

ただし、水のやりすぎには注意が必要です。

この方法のメリットは以下の通りです。

- 自然な方法でイタチを寄せ付けない

- 木や周辺の植物にも良い影響がある

- 庭の景観を美しくできる

夏場は蚊の発生源になる可能性があるので、水の管理には気をつけましょう。

また、冬場は凍結の恐れがあるので、季節に応じた対応が必要です。

「湿った環境って、なんだかジメジメしそう…」という声も聞こえてきそうですね。

でも、上手に取り入れれば、むしろ涼しげで落ち着いた雰囲気を作り出すことができるんです。

例えば、木の周りに小さな石を敷き詰めて、その上に水を撒くと、風情のある日本庭園風の景色が作れます。

この方法を使えば、イタチの木登りを防ぎながら、庭の景観も楽しむことができます。

「シトシト」と水音を聞きながらイタチ対策をするなんて、なんだか風流な感じがしませんか?

ぜひ試してみてください。

「木の下枝の剪定」でイタチの木登りを困難にする策

イタチの木登りを防ぐ効果的な方法の一つが、木の下枝を適切に剪定することです。下枝を刈り込むことで、イタチが木に登るのを難しくし、侵入を防ぐことができるんです。

「えっ、枝を切るだけでイタチが登れなくなるの?」と驚く方もいるでしょう。

実は、イタチは下枝を足がかりにして木に登ります。

下枝がなければ、木の幹を直接登らなければならず、それはイタチにとってかなり難しい行為なんです。

では、具体的な剪定方法を見てみましょう。

- 地面から1.5〜2メートルの高さまでの枝を全て剪定する

- 幹から出ている小さな芽や枝も取り除く

- 木の幹に沿って垂直に伸びている枝(徒長枝)も切り取る

- 剪定後は切り口にペースト状の殺菌剤を塗る

大丈夫です。

適切な剪定は木の健康にむしろ良い影響を与えます。

ただし、一度に多くの枝を切りすぎないように注意しましょう。

この方法のメリットは以下の通りです。

- イタチの木登りを物理的に困難にする

- 木の健康維持にも役立つ

- 庭の見通しが良くなり、美観も向上する

剪定の時期や方法を間違えると、木にダメージを与える可能性があります。

特に、樹種によって適切な剪定時期が異なるので、事前に調べておくことが大切です。

「剪定って難しそう…」という声も聞こえてきそうですね。

確かに、初めての方にとっては少し難しく感じるかもしれません。

でも、基本的なコツさえつかめば、それほど難しくありません。

近所に詳しい人がいれば、アドバイスをもらうのもいいでしょう。

この方法を使えば、イタチの木登りを防ぎながら、庭木の手入れも同時にできます。

「サクサク」と枝を切りながらイタチ対策をするなんて、一石二鳥ですよね。

ぜひ試してみてください。

ただし、高所での作業は危険を伴うので、無理はせず、必要な場合は専門家に依頼することをおすすめします。

安全第一で、楽しみながらイタチ対策をしていきましょう。

木の手入れをしながら、庭の景観も向上させ、イタチも寄せ付けない。

一石三鳥の素晴らしい方法ですよ。

「よし、明日から始めてみよう!」そんな気持ちになってきませんか?

ぜひ、あなたの庭で試してみてください。