イタチが野生から住宅街に来る理由は?【餌と隠れ場所の豊富さが魅力】都市化の影響と共存の課題を解説

【この記事に書かれてあること】

住宅街に現れるイタチに悩まされていませんか?- イタチにとって住宅街は理想的な生息環境

- 自然環境の変化がイタチの行動パターンを変化させている

- イタチの侵入経路を知ることが効果的な対策の第一歩

- イタチによる被害の種類と対策方法を把握

- 天然素材を使った驚きの対策法で共存を目指す

実は、イタチにとって住宅街は魅力的な生活の場なんです。

豊富な食べ物と快適な隠れ家が、野生のイタチを引き寄せているのです。

でも、安心してください。

イタチの行動を理解し、適切な対策を講じれば、人間とイタチの共存は可能です。

この記事では、イタチが住宅街に来る理由を深掘りし、驚くほど簡単で効果的な5つの対策法をご紹介します。

イタチとの上手な付き合い方、一緒に考えてみませんか?

【もくじ】

イタチが住宅街へ侵入する理由と生態

餌と隠れ場所の豊富さが「住宅街の魅力」に!

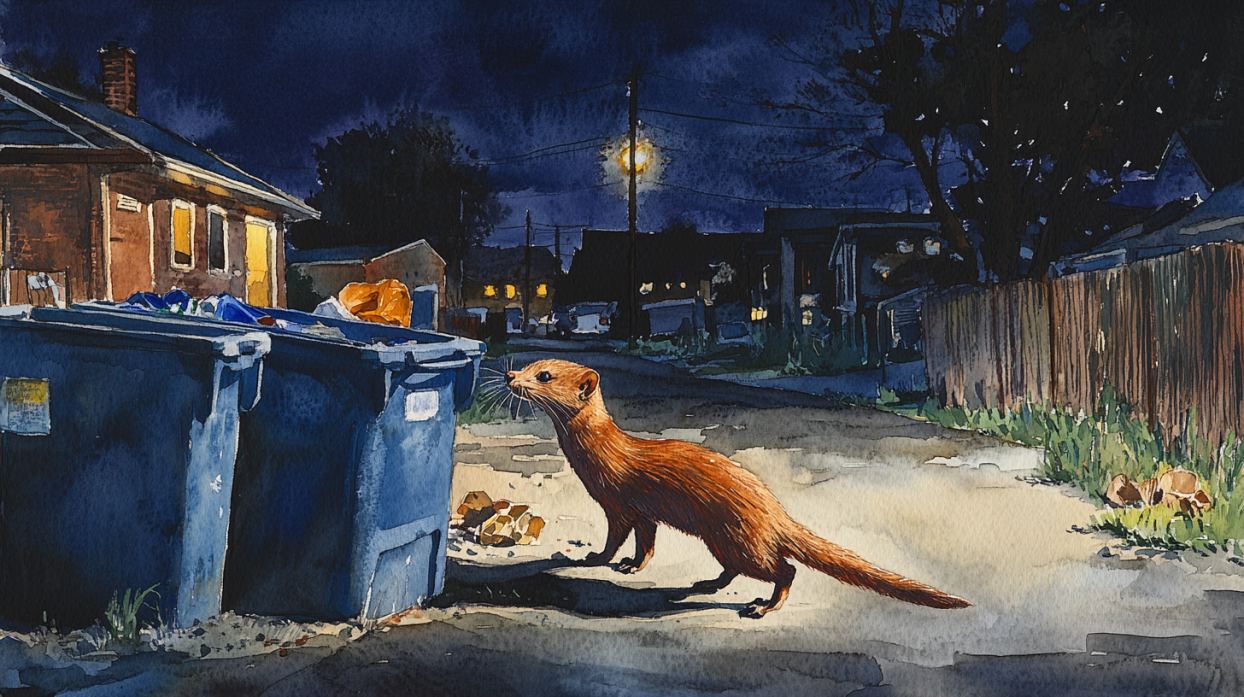

イタチにとって住宅街は、まるで楽園のような存在なんです。豊富な食べ物と安全な隠れ場所が、イタチを強く引き付けているのです。

「ここは食べ物がいっぱいあるぞ!」とイタチは考えているでしょう。

住宅街には、ゴミ箱からこぼれた食べ物や、庭に生えている果物など、様々な食料源があります。

野生の環境と比べると、年中安定して食べ物が手に入るのが大きな魅力です。

さらに、住宅街には隠れ場所がたくさんあります。

屋根裏や床下、物置や庭の植え込みなど、イタチにとっては絶好の住処となる場所がゴロゴロあるんです。

「ここなら安全に眠れそうだ」とイタチは喜んでいることでしょう。

住宅街の環境は、イタチにとって以下のような魅力があります:

- 豊富な食料源(ゴミ、小動物、果物など)

- 安全な隠れ場所(屋根裏、床下、物置など)

- 温暖な環境(野生の環境より暖かい)

- 天敵が少ない(大型捕食動物がいない)

- 水の確保が容易(水道や庭の水たまりなど)

「人間の生活圏って、イタチにとっては天国同然なんだ」と驚かれる方も多いでしょう。

イタチの視点に立つと、住宅街がいかに魅力的な場所か、よく分かりますね。

住宅街vs野生の環境!イタチにとって住みやすいのは?

結論から言うと、イタチにとっては住宅街の方が圧倒的に住みやすい環境なんです。野生の環境と住宅街を比べてみると、その違いがはっきりと見えてきます。

まず、食べ物の面で大きな差があります。

野生の環境では、イタチは常に食べ物を探し回らなければなりません。

「今日の晩ご飯はどこにあるんだろう?」と不安な日々を送っているでしょう。

一方、住宅街では食べ物が豊富です。

ゴミ箱や庭、時には家の中まで、食べ物がごろごろしています。

安全性の面でも、住宅街の方が有利です。

野生では、イタチは常に大型の捕食者に狙われる危険があります。

「今日も無事に過ごせるかな?」とヒヤヒヤしながら生活しているんです。

でも住宅街では、そんな天敵はほとんどいません。

住みかの快適さも違います。

野生では、雨風をしのげる場所を必死で探さなければなりません。

一方、住宅街には暖かく乾いた隠れ場所がたくさんあります。

「ここなら快適に眠れそう」とイタチも安心することでしょう。

住宅街と野生環境の比較:

- 食べ物:住宅街は豊富、野生は不安定

- 安全性:住宅街は高い、野生は危険が多い

- 気候:住宅街は温暖、野生は厳しい

- 隠れ場所:住宅街は快適、野生は不安定

- 人間との接触:住宅街は多い、野生は少ない

「そりゃあ、イタチも住宅街に来たくなるよね」と納得される方も多いのではないでしょうか。

イタチの生態を知ると、彼らが住宅街に引き寄せられる理由がよく分かりますね。

自然環境の変化がイタチを「都市部へ押し出す」現象

イタチが住宅街に現れる理由、実は自然環境の変化が大きく関係しているんです。森林の減少や開発によって、イタチたちは否応なしに都市部へと押し出されているのです。

「昔はこんなところじゃなかったのに…」とイタチたちも困惑していることでしょう。

森林が減少すると、イタチの生息地も狭まっていきます。

その結果、餌を求めて新たな場所を探さざるを得なくなるんです。

気候変動も大きな要因です。

異常気象により、野生の餌が減少しているのです。

「いつもの場所に餌がないぞ」とイタチたちは困り果てています。

そんな時、安定した食料が得られる住宅街は、イタチにとって魅力的な場所に映るのです。

自然環境の変化がイタチに与える影響:

- 森林減少による生息地の縮小

- 開発による餌場の消失

- 気候変動による餌の減少

- 水源の枯渇や汚染

- 生態系バランスの崩れによる競争の激化

「人間の都合で環境が変わって、イタチたちが困っているんだね」と考えさせられますね。

さらに、都市の拡大によって、かつてのイタチの生息地が住宅街に変わってしまうケースも少なくありません。

「ここは昔から俺たちの住処だったのに」とイタチたちも戸惑っているかもしれません。

このように、自然環境の変化がイタチを都市部へと押し出しているのです。

イタチの立場に立って考えると、彼らが住宅街に現れる理由がよく分かりますね。

人間と野生動物の共存を考える上で、重要な視点となるでしょう。

夜行性のイタチが昼間に目撃される!その理由とは

イタチは本来夜行性の動物なのに、最近では昼間に目撃されることが増えているんです。これには驚くべき理由があるんですよ。

まず、都市環境への適応が大きな要因です。

「人間の生活リズムに合わせた方が、餌が見つけやすいぞ」とイタチたちも学習しているんです。

人間が活動する時間帯に合わせて行動することで、食べ物を手に入れやすくなるんですね。

また、住宅街の明るさも関係しています。

街灯やビルの明かりで、夜でも明るい環境があるんです。

「こんなに明るいなら、昼間でも活動できそうだ」とイタチたちも考えているかもしれません。

さらに、餌を巡る競争も激しくなっています。

「夜だけじゃ食べ物が足りないよ」とイタチたちも悩んでいるんです。

そのため、昼間も活動して餌を探すようになっているんですね。

イタチが昼間に活動する理由:

- 都市環境への適応

- 人間の生活リズムへの同調

- 街灯による夜間の明るさ

- 餌を巡る競争の激化

- 安全な隠れ場所の減少

「夜は怖い音がするけど、昼間は静かだな」とイタチたちも安心しているかもしれません。

気候変動の影響で、昼夜の温度差が小さくなっていることも要因の一つです。

「昼間でも活動しやすい温度になってきたぞ」とイタチたちも感じているんですね。

このように、イタチの行動パターンは環境の変化に応じて柔軟に変化しているんです。

「イタチって、思ったより頭がいいんだな」と感心してしまいますね。

私たち人間も、イタチの生態の変化に注目し、共存の道を探っていく必要がありそうです。

イタチに餌を与えるのは絶対NGな理由!

イタチに餌を与えるのは、絶対にやめましょう。これには重要な理由があるんです。

「かわいそうだから餌をあげたい」と思う気持ちは分かりますが、実は大きな問題を引き起こしてしまうんです。

まず、イタチが人間に依存してしまう危険性があります。

「人間がくれる餌は簡単に手に入るぞ」とイタチが覚えてしまうと、自力で餌を探す能力が低下してしまいます。

これは、イタチの野生としての本能を弱めてしまうんです。

また、餌付けされたイタチは人間を恐れなくなります。

「人間は怖くないぞ」と思い込んでしまうと、より頻繁に人間の生活圏に入り込むようになるんです。

これは、イタチと人間の間でトラブルが増える原因になってしまいます。

さらに、餌付けは周辺の生態系にも悪影響を与えます。

イタチの数が増えすぎると、他の小動物の数が減ってしまう可能性があるんです。

「生態系のバランスが崩れちゃう」という事態にもなりかねません。

イタチに餌を与えることの問題点:

- イタチの自立能力の低下

- 人間への依存度の増加

- イタチと人間のトラブル増加

- 生態系バランスの崩壊

- 病気の蔓延リスク

餌場に多くのイタチが集まることで、イタチ同士で病気が広がりやすくなります。

「みんなで集まって食べるのは楽しいけど、危険もあるんだね」とイタチたちも気づいていないかもしれません。

そして、餌付けはイタチの自然な行動パターンを乱してしまいます。

本来の生態とは異なる生活リズムになってしまい、イタチ本来の姿を失わせてしまう可能性があるんです。

このように、イタチに餌を与えることは思わぬ悪影響をもたらします。

「イタチのためを思って餌をあげたのに、逆効果だったんだ」と驚く方も多いでしょう。

イタチとの共存を考えるなら、餌付けは絶対に避けるべきなんです。

イタチによる住宅被害の実態と対策

イタチの侵入経路を知り「予防策を講じる」重要性

イタチの侵入を防ぐには、まずその侵入経路を知ることが大切です。これを理解すれば、効果的な予防策が立てられるんです。

イタチは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。

「えっ、こんな小さな隙間から入れるの?」と思わず声が出てしまうほど。

なんと、直径わずか3cmの穴さえあれば、体をくねらせて入り込んでしまうんです。

主な侵入経路は以下の通りです:

- 屋根の隙間や破損箇所

- 換気口や通気口

- 壁の亀裂や隙間

- 配管周りの穴

- 窓や戸の隙間

「ここから入られたのか!」と気づくことも多いはずです。

予防策としては、まず定期的な家の点検が大切です。

屋根や壁に破損がないか、換気口にネットは付いているか、などをチェックしましょう。

見つかった隙間は速やかにふさぐことが重要です。

また、庭の手入れも効果的です。

イタチは物陰を好むので、家の周りの植え込みを整理したり、物置を整頓したりすることで、隠れ場所を減らせます。

「庭がすっきりしたら、イタチも来なくなったよ」という声もよく聞きます。

こうした予防策を講じることで、イタチの侵入リスクを大幅に下げることができるんです。

「知っているだけじゃだめ、行動することが大切」というわけですね。

みなさんも、今日からさっそく家のチェックを始めてみませんか?

イタチvsネズミ!住宅街での食物連鎖の意外な影響

イタチとネズミ、この2つの小動物の関係が、実は住宅街の生態系に大きな影響を与えているんです。意外に思われるかもしれませんが、この関係を理解することが、イタチ対策の鍵となるんです。

イタチは肉食動物で、その主な獲物の一つがネズミなんです。

「ネズミを退治してくれるなんて、イタチって意外と役立つんじゃない?」と思う方もいるかもしれません。

実際、1匹のイタチは1日に3〜4匹ものネズミを食べるんです。

すごい食欲ですね。

この関係が住宅街にもたらす影響は以下の通りです:

- ネズミの個体数抑制

- 家屋へのネズミ被害の減少

- 食物連鎖のバランス維持

- 害虫の間接的な抑制

- 生態系の多様性保持

イタチの数が増えすぎると、今度は家屋への被害が増えてしまうんです。

「イタチのおかげでネズミがいなくなったと思ったら、今度はイタチが問題になっちゃった」なんて事態も。

バランスが大切なんです。

イタチを完全に排除するのではなく、適度な数を保つことが理想的です。

そのためには、家屋への侵入を防ぎつつ、庭などの外部環境では一定数のイタチを許容する、というアプローチが効果的です。

例えば、家の周りに小さな石を敷き詰めたり、イタチの嫌いな植物を植えたりすることで、イタチを完全に追い払うのではなく、適度な距離を保つことができます。

「イタチさん、そこまでは来ていいけど、これ以上は近づかないでね」というメッセージを送るわけです。

このように、イタチとネズミの関係を理解し、うまく活用することで、より効果的なイタチ対策が可能になるんです。

自然のバランスを尊重しながら、人間との共存を図る。

そんな賢い付き合い方ができれば、イタチ問題も解決に近づくはずです。

屋根裏vs床下!イタチが好む居場所とその対策法

イタチが家に侵入した場合、特に好んで潜み着く場所が2つあります。それが屋根裏と床下なんです。

「どうしてそんな場所が好きなの?」と不思議に思う方も多いでしょう。

でも、イタチの視点に立てば、その理由がよくわかるんです。

まず、屋根裏。

ここがイタチにとって魅力的な理由は以下の通りです:

- 暖かく乾燥している

- 人目につきにくい

- 天敵から安全

- 巣作りに適した空間がある

- 家の構造上、侵入しやすい

- 湿気があり、イタチの好む環境

- ネズミなどの餌が豊富

- 人間の気配を感じにくい

- 複雑な構造で隠れやすい

- 外部との出入りが容易

では、どうやってこれらの場所からイタチを遠ざければいいのでしょうか。

対策のポイントは以下の通りです:

屋根裏対策

・屋根や壁の隙間をしっかりふさぐ

・換気口には金網を取り付ける

・定期的に点検し、侵入の痕跡がないか確認する

床下対策

・基礎部分の隙間を補修する

・床下換気口にはネットを設置する

・床下に餌となるものを放置しない

これらの対策を施すことで、イタチの侵入をかなり防ぐことができます。

「やっぱり予防が一番大切なんだね」というわけです。

また、もしすでにイタチが住み着いている場合は、光や音で追い出す方法も効果的です。

例えば、屋根裏や床下に強い光を当てたり、不快な音を流したりすることで、イタチを追い出せる可能性があります。

ただし、子育て中のイタチを無理に追い出すと、かえって被害が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

「イタチさん、出ていってくださいね」と、優しく粘り強く対応することが大切なんです。

イタチの糞尿被害!衛生面のリスクと効果的な清掃方法

イタチの糞尿被害、見た目の汚れだけでなく、実は衛生面でも大きな問題なんです。「えっ、そんなに深刻なの?」と驚く方も多いはず。

でも、適切な対処法を知っていれば、安心して対策を立てられます。

まず、イタチの糞尿がもたらす衛生リスクを理解しましょう:

- 寄生虫の卵が含まれている可能性

- 細菌やウイルスの温床になる

- アレルギー反応を引き起こす可能性

- 悪臭の原因になる

- 建材の腐食を促進する

でも、慌てる必要はありません。

効果的な清掃方法を知れば、これらのリスクを大幅に減らせるんです。

では、具体的な清掃方法を見ていきましょう:

1. 安全対策:まず、マスク、手袋、長袖の服を着用します。

「自分の身を守るのが第一」ですからね。

2. 換気:作業前に十分な換気を行います。

新鮮な空気を取り入れることで、臭いも軽減できます。

3. 乾燥物の除去:乾いた糞は、掃除機で吸い取ります。

ただし、専用のフィルターを使用するのがポイントです。

4. 消毒:市販の消毒スプレーや、漂白剤を薄めた溶液で徹底的に消毒します。

「きれいになった気がする」だけでは不十分。

目に見えない菌まで退治することが大切です。

5. 洗浄:温かい石鹸水で丁寧に洗い流します。

こすりすぎると、かえって汚れが広がる可能性があるので注意が必要です。

6. 乾燥:十分に乾燥させます。

湿気が残ると、カビの発生原因になってしまいます。

7. 臭い対策:重曹や活性炭を使って、残った臭いを吸着させます。

「すっきりした!」と感じるまで繰り返すのがコツです。

このように、段階を追って丁寧に清掃することで、イタチの糞尿被害による衛生リスクを大幅に減らすことができます。

「思ったより簡単にできそう」と感じられたのではないでしょうか。

ただし、被害が広範囲に及ぶ場合や、天井裏など手の届きにくい場所の場合は、自分で対処するのは危険です。

そういった場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。

「プロの力を借りるのも賢い選択」というわけです。

イタチ対策グッズ!効果的な使用法と注意点

イタチ対策グッズ、種類が多くて「どれを選べばいいの?」と迷ってしまいますよね。でも心配いりません。

効果的な使用法と注意点を押さえれば、あなたも立派なイタチ対策のプロになれるんです。

まず、主なイタチ対策グッズとその特徴を見てみましょう:

- 忌避剤:イタチの嫌いな臭いを利用

- 超音波装置:人間には聞こえない高周波でイタチを追い払う

- ライト:突然の明るさでイタチを驚かせる

- フェンス:物理的にイタチの侵入を防ぐ

- トラップ:イタチを捕獲する(ただし、使用には注意が必要)

では、これらのグッズを効果的に使うコツを紹介します:

1. 複数の対策を組み合わせる:一つの方法だけでなく、複数の対策を組み合わせることで効果が倍増します。

「あれもこれも使ってみよう」という積極的な姿勢が大切です。

2. 定期的に位置を変える:同じ場所に長期間置いていると、イタチが慣れてしまう可能性があります。

「イタチさん、油断させませんよ」という気持ちで、時々位置を変えましょう。

3. 適切な設置場所を選ぶ:イタチの侵入経路や好みの場所を考慮して設置しましょう。

「イタチの気持ちになって考える」のがポイントです。

4. 天候や季節を考慮する:雨や風の影響を受けやすい場所は避け、季節によってイタチの行動が変わることも念頭に置きましょう。

5. 継続的に使用する:効果が出るまでには時間がかかることもあります。

「根気強く続けること」が成功の鍵となります。

ただし、使用する際には以下の点に注意が必要です:

・化学物質を含む製品は、人やペットへの影響に注意しましょう。

・トラップは、イタチに苦痛を与える可能性があるため、使用は慎重に検討してください。

・超音波装置は、ペットにも影響を与える可能性があります。

「効果的な使い方がわかったけど、注意点も多いんだね」と感じられたかもしれません。

でも、これらのポイントを押さえれば、イタチ対策グッズを安全かつ効果的に使用できるはずです。

イタチ対策グッズの選び方も重要です。

以下のポイントを押さえましょう:

1. 持続性:効果が長続きする製品を選ぶことで、頻繁な交換や補充の手間が省けます。

2. 安全性:人やペット、環境に優しい製品を選びましょう。

自然由来の成分を使用した製品が増えているので、そういったものを選ぶのも良いでしょう。

3. 使いやすさ:設置や操作が簡単な製品を選ぶことで、継続的な使用が容易になります。

4. 価格:初期費用だけでなく、ランニングコストも考慮しましょう。

長期的に見てコスト効率の良い製品を選ぶことが大切です。

5. 評判:実際に使用した人の口コミや評価を参考にすると、より適切な選択ができます。

これらのポイントを押さえて選んだグッズを、先ほど紹介した効果的な使用法で活用すれば、イタチ対策の効果が格段に上がるはずです。

「よし、これで完璧だ!」と自信を持って対策に臨めるのではないでしょうか。

イタチとの共存は難しいかもしれませんが、適切な対策を講じることで、快適な生活環境を取り戻すことができます。

グッズを上手に活用して、イタチとの知恵比べに勝利しましょう!

イタチとの共存を目指す!5つの驚きの対策法

レモンの皮で作る「天然のイタチよけスプレー」!

イタチを追い払うのに、レモンの皮が大活躍!強い柑橘系の香りがイタチを寄せ付けない効果があるんです。

「えっ、レモンの皮でイタチを追い払えるの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、イタチは強い香りが苦手なんです。

特に柑橘系の香りは避ける傾向があります。

さて、このレモンスプレーの作り方、とっても簡単なんですよ。

- レモンの皮をすりおろす

- すりおろした皮を水で薄める

- 小さなスプレー容器に入れる

- よく振って完成!

玄関先や庭、ゴミ置き場などに吹きかけてみましょう。

「でも、毎日やるのは面倒くさそう...」と思う方もいるかもしれません。

大丈夫です!

このスプレーの効果は意外と持続するんですよ。

1週間に1〜2回程度の使用で十分な効果が期待できます。

ただし、雨が降ったらすぐに流されてしまうので、そんな時はもう一度スプレーしてあげましょう。

「雨上がりの庭にレモンの香り、なんだか素敵!」なんて思えるかもしれませんね。

この方法の良いところは、安全で自然に優しいということ。

化学薬品を使わないので、お子さんやペットがいる家庭でも安心して使えます。

さあ、今すぐキッチンにあるレモンで試してみませんか?

イタチ対策が、こんなに身近で簡単だったなんて!

古い靴下とマザーウッドで「簡単イタチ撃退」!

古い靴下とマザーウッドの意外な組み合わせ、これがイタチ対策の強力な味方になるんです。簡単に作れて、効果も抜群!

「えっ、靴下?マザーウッド?」と首をかしげる方も多いでしょう。

でも、これがなかなかの優れものなんです。

まず、マザーウッドについて説明しましょう。

これは、強い香りを持つ樹木から抽出した粉末のこと。

イタチはこの香りが大の苦手なんです。

作り方はこんな感じ:

- 古い靴下を用意する

- マザーウッドの粉を靴下に入れる

- 靴下の口をしっかり縛る

- イタチの通り道に吊るす

はい、本当にこれだけなんです!

この方法の良いところは、長期間効果が持続すること。

一度設置すれば、1〜2か月はそのまま効果が続きます。

「忙しい毎日の中で、手間がかからないのはありがたい!」という声も聞こえてきそうですね。

設置場所は、イタチが侵入しそうな場所を中心に。

例えば、庭の入り口や物置の周り、家の軒下などがおすすめです。

複数箇所に設置すれば、より効果的ですよ。

ただし、雨に濡れると効果が落ちるので、屋外に置く場合は雨よけを忘れずに。

「傘をさした靴下、なんだかかわいい!」なんて思えるかもしれませんね。

この方法、見た目は少し変わっているかもしれません。

でも、効果は抜群。

しかも、環境にも優しい。

一石二鳥どころか、三鳥くらいの素晴らしい対策方法なんです。

さあ、今すぐ試してみませんか?

あなたの家のイタチ対策、もしかしたらタンスの中に眠っているかもしれませんよ!

アンモニア水の活用!イタチが嫌う「臭いバリア」の作り方

アンモニア水を使った「臭いバリア」、これがイタチを寄せ付けない強力な武器になるんです。簡単に作れて、効果も抜群!

「えっ、アンモニア水って家にあるの?」と思う方も多いでしょう。

実は、薬局やホームセンターで簡単に手に入るんですよ。

アンモニア水の臭いは、イタチにとって極めて不快なもの。

この臭いを上手く活用すれば、イタチを家の周りに近づけさせないバリアが作れるんです。

作り方と使い方はこんな感じ:

- アンモニア水を水で10倍に薄める

- 薄めた液体を霧吹きに入れる

- イタチの通り道や侵入しそうな場所に噴霧する

- 週に1〜2回程度、繰り返し噴霧する

とっても簡単なのに、効果は抜群なんです。

この方法の良いところは、広範囲に効果を発揮できること。

庭全体や家の周りを包み込むように噴霧すれば、イタチを寄せ付けない強力なバリアになります。

ただし、使用する際は注意が必要です。

アンモニア水は刺激臭が強いので、必ず薄めて使用してください。

また、直接肌に触れないよう、手袋をして作業しましょう。

「でも、臭いが気になるかも...」と心配する方もいるでしょう。

確かに、噴霧直後は少し臭いますが、すぐに消えますので心配いりません。

イタチには効果が持続しますが、人間には優しい、なんて素敵じゃありませんか。

この方法、見た目は普通の水と変わりませんが、イタチにとっては超強力な撃退方法。

しかも、環境にも比較的優しい。

一石二鳥の素晴らしい対策方法なんです。

さあ、今すぐ試してみませんか?

あなたの家の周りに、目に見えない「イタチよけバリア」を作ってみてはいかがでしょうか。

コーヒーかすの再利用!庭に撒いて「イタチ寄せ付けない」

コーヒーかす、実はイタチ対策の強い味方なんです。捨てるはずだったものが、イタチを寄せ付けない優れものに変身!

「えっ、コーヒーかすでイタチが寄せ付かなくなるの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、コーヒーの強い香りがイタチの嗅覚を刺激し、近づくのを嫌がらせるんです。

使い方はとっても簡単:

- 使用済みのコーヒーかすを乾燥させる

- 乾燥したかすを庭や侵入経路に撒く

- 雨が降ったら新しいかすを撒き直す

- 週に1〜2回程度、定期的に撒く

とってもシンプルなのに、効果は抜群なんですよ。

この方法の良いところは、環境にやさしく、コストがほとんどかからないこと。

コーヒーを飲む習慣がある家庭なら、毎日のように新鮮なかすが手に入りますよね。

また、コーヒーかすには土壌改良の効果もあるんです。

「イタチ対策しながら、庭の土も良くなる」なんて、一石二鳥どころか三鳥くらいの効果がありそうですね。

ただし、ペットがいる家庭では注意が必要です。

犬や猫がコーヒーかすを食べてしまう可能性があるので、ペットの手の届かない場所に撒きましょう。

「でも、庭中コーヒーの香りがしそう...」と心配する方もいるでしょう。

大丈夫です!

屋外なら香りはすぐに消えますし、むしろ良い香りで気分が上がるかもしれませんよ。

この方法、見た目は単なるコーヒーかすですが、イタチにとっては強力な撃退アイテム。

しかも、環境にも優しく、庭にも良い影響を与える。

まさに一石三鳥の素晴らしい対策方法なんです。

さあ、明日の朝コーヒーのかすを捨てる前に、ちょっと立ち止まってみませんか?

あなたの手の中に、イタチ対策の強い味方が隠れているかもしれませんよ。

風船とCDの意外な使い方!イタチを「視覚的に威嚇」

風船とCD、これらの身近なアイテムがイタチ対策に大活躍!視覚的な効果でイタチを驚かせ、寄せ付けません。

「えっ、パーティーグッズみたいなもので本当にイタチが来なくなるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

でも、これが意外と効果的なんです。

イタチは警戒心が強い動物。

突然の動きや光の反射に敏感に反応します。

この特性を利用して、イタチを寄せ付けないようにするんです。

使い方はこんな感じ:

- 風船を膨らませる(複数の色を使うとより効果的)

- 風船を庭や侵入経路に吊るす

- CDを糸で吊るし、風船の近くに設置する

- 風が吹くたびに動く風船と光る CDでイタチを驚かせる

はい、本当にこれだけなんです!

この方法の良いところは、無害で環境にやさしいこと。

化学物質を使わないので、お子さんやペットがいる家庭でも安心して使えます。

また、見た目も楽しいんです。

「庭がパーティー会場みたい!」なんて思えるかもしれませんね。

家族で楽しみながらイタチ対策ができるなんて、素敵じゃありませんか。

ただし、強風の日は風船が飛ばされないよう、しっかり固定することを忘れずに。

また、CDの反射光が近所の迷惑にならないよう、設置場所には気を付けましょう。

「でも、長期間放置すると効果が薄れそう...」と心配する方もいるでしょう。

その通りです。

定期的に風船を交換したり、CDの位置を変えたりすることで、イタチを油断させないようにしましょう。

この方法、一見遊び心があふれていますが、イタチにとっては本気の撃退方法。

しかも、環境にも優しく、家族の団らんにもつながる。

まさに一石三鳥の素晴らしい対策方法なんです。

さあ、今すぐ試してみませんか?

あなたの庭が、イタチ対策と家族の笑顔で溢れる素敵な空間に変わるかもしれませんよ。