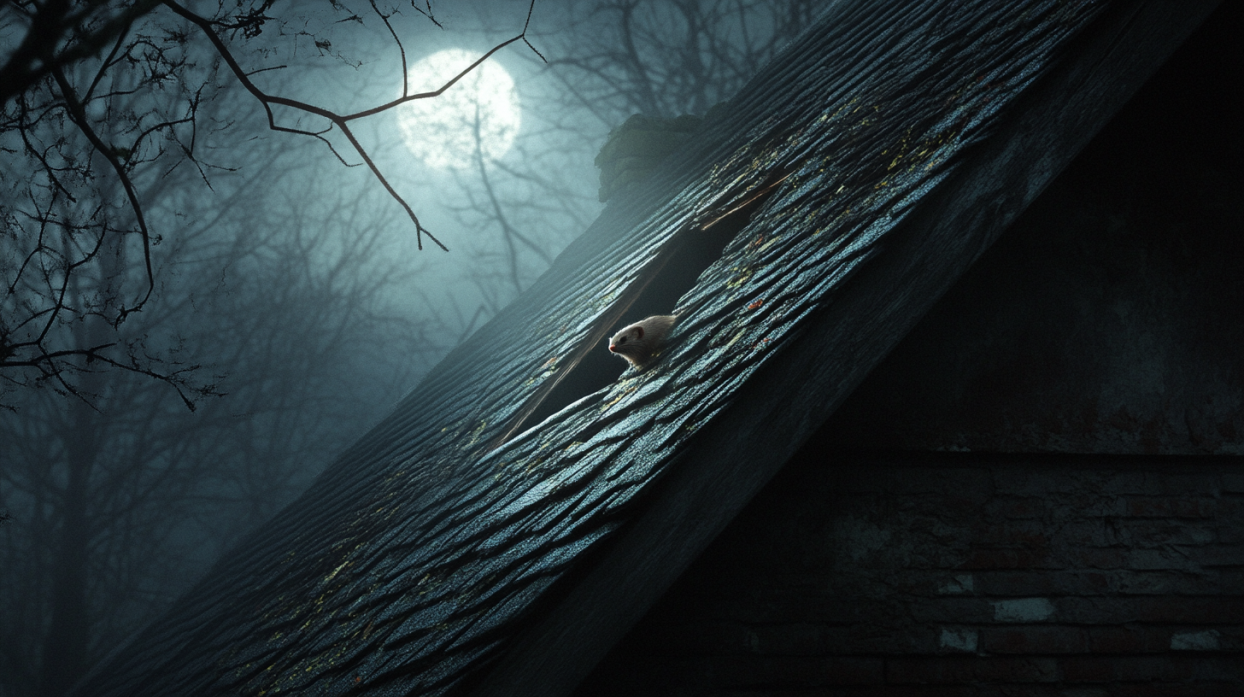

イタチが天井裏に侵入する経路は?【屋根や壁の隙間が主な侵入口】3つの対策で被害を未然に防ぐ

【この記事に書かれてあること】

天井裏にイタチが侵入して困っていませんか?- 屋根の隙間や壁の亀裂がイタチの主な侵入経路

- 換気口や軒下の隙間も要注意ポイント

- 天井裏はイタチにとって魅力的な生活・繁殖環境

- 電線被害による火災リスクや衛生問題に注意

- 金属メッシュや超音波装置など5つの効果的な対策を紹介

実は、イタチは驚くほど小さな隙間から家に忍び込んでくるんです。

屋根や壁の隙間、換気口など、思わぬところが侵入口に。

放っておくと火災のリスクや衛生問題まで引き起こしかねません。

でも、大丈夫。

この記事では、イタチの侵入経路を詳しく解説し、5つの効果的な対策法をご紹介します。

これを読めば、あなたの家を守る方法がきっと見つかるはず。

さあ、イタチとさよならして、安心な暮らしを取り戻しましょう!

【もくじ】

イタチが天井裏に侵入する経路と理由

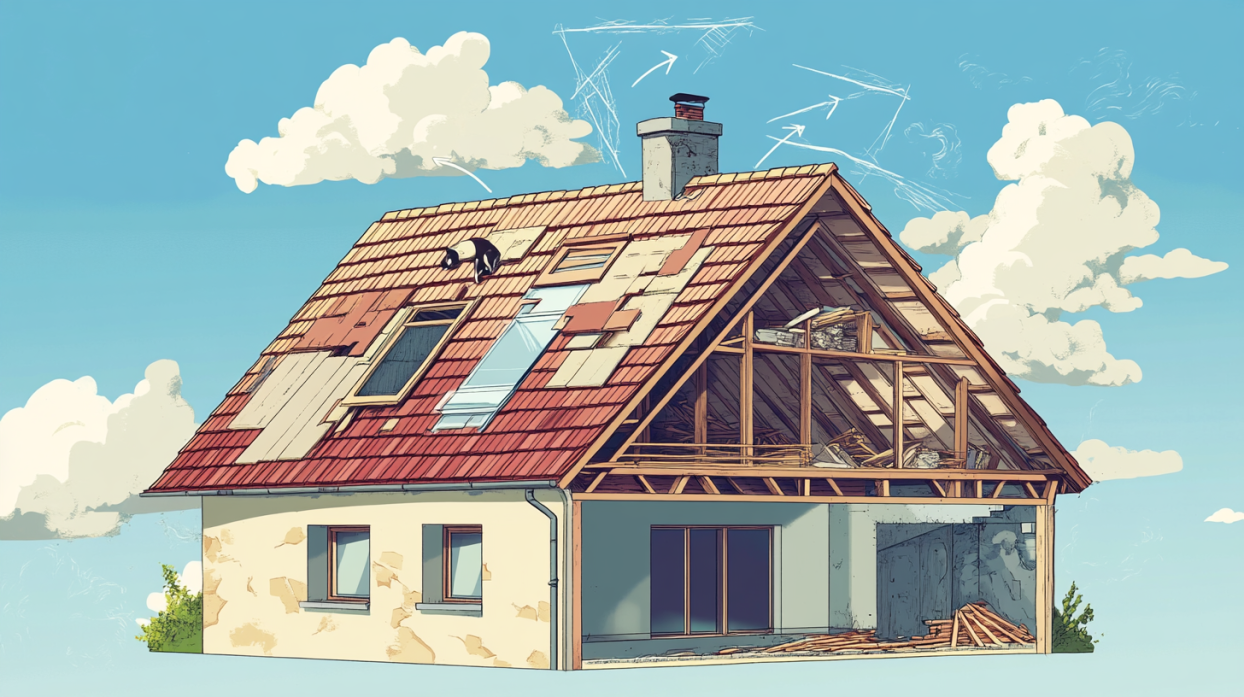

屋根の隙間から「すり抜ける」イタチの侵入ポイント!

イタチの主な侵入口は屋根の隙間です。特に棟瓦の隙間や軒先の破損箇所が要注意です。

イタチは驚くほど細い隙間からすり抜けられるんです。

「えっ、こんな小さな隙間から入れるの?」と思うような場所も、イタチにとっては格好の侵入口になってしまいます。

屋根の隙間から侵入されやすい理由は3つあります。

- 高さがあるので、イタチが好む侵入ルート

- 雨風で徐々に隙間が広がりやすい

- 目につきにくく、見落としがち

ここはちょっとした隙間ができやすく、イタチにとっては「ここから入れそう!」とばかりに狙われやすいポイントなんです。

定期的に屋根を点検し、小さな隙間も見逃さないようにしましょう。

「ほんの少しの隙間なら大丈夫」と油断は禁物です。

イタチは体の半分以上が通れれば、なんとか全身を押し込んでしまうんです。

屋根の隙間対策は、家全体を守る第一歩。

しっかりと隙間をふさいで、イタチの侵入を防ぎましょう。

壁の亀裂や配管周りが「格好の侵入口」に

壁の亀裂や配管周りの隙間も、イタチの侵入口として要注意です。これらの場所は、イタチにとって絶好の「すき間」となってしまいます。

なぜイタチはこういった場所を好むのでしょうか?

理由は単純です。

- 隠れやすく、人目につきにくい

- 体を押し込みやすい形状

- 家の内部へ直接つながっている

「ほんの小さな傷だから…」と放っておくと、それがイタチの侵入口になってしまうかもしれません。

配管周りも要注意です。

水道管やガス管、電線などが壁を貫通している部分は、わずかな隙間ができやすいんです。

イタチはその隙間を「わたしの通り道」と勘違いしてしまうわけです。

対策としては、定期的な点検と補修が欠かせません。

壁の亀裂を見つけたら、すぐに補修しましょう。

配管周りの隙間は、専用のシーリング材でしっかりと埋めることが大切です。

「えっ、こんな小さな隙間から入れるの?」と思うような場所こそ、イタチの侵入ポイントになりやすいんです。

小さな隙間も見逃さない、細心の注意が必要というわけです。

換気口から侵入!「網目サイズ」に要注意

換気口もイタチの侵入経路として要注意です。特に網目のサイズが大きすぎると、イタチにとっては「ようこそ」の看板を出しているようなものです。

換気口からイタチが侵入する理由は、主に3つあります。

- 直接家の中につながっている

- 網目が大きいと簡単に通り抜けられる

- 高い位置にあることが多く、イタチが好む場所

「こんな小さな穴から入れるわけない」なんて油断は禁物。

体の半分が通れれば、なんとか全身を押し込んでしまうんです。

では、どのくらいの網目サイズなら安全でしょうか?

一般的に、1センチ四方以下の網目サイズが推奨されています。

これより大きいと、イタチにとっては「どうぞお入りください」と言っているようなものです。

対策としては、細かい網目のステンレス製の網や専用のカバーを取り付けるのが効果的です。

ただし、通気性を確保することも忘れずに。

「イタチは入れないけど、空気も入れない」では本末転倒ですからね。

定期的に換気口の状態をチェックすることも大切です。

「去年取り付けたから大丈夫」なんて油断は禁物。

網が破れていたり、隙間ができていたりしないか、こまめに確認しましょう。

換気口対策は、イタチ対策の中でも特に重要。

「小さな網目で大きな安心」を手に入れましょう。

軒下の隙間は「イタチの通り道」になりやすい

軒下の隙間は、イタチにとって格好の「通り道」になりやすいんです。なぜなら、軒下は屋根と外壁が接する部分で、わずかな隙間ができやすいからです。

イタチが軒下の隙間を好む理由は、主に3つあります。

- 雨や日光を避けられる快適な場所

- 高い位置にあり、安全に移動できる

- 家の内部へ侵入するための「踏み台」になる

「屋根は大丈夫、壁も問題ない」と思っていても、その境目にある軒下をチェックし忘れることがよくあります。

イタチは、この軒下の隙間を「わたしの専用通路」と勘違いしてしまうんです。

ちょろちょろっと軒下を走り、そこからスルッと家の中に侵入してしまいます。

対策としては、まず定期的な点検が大切です。

特に春と秋の季節の変わり目には、しっかりチェックしましょう。

隙間を見つけたら、すぐに補修することが重要です。

補修には、金属製のメッシュや板を使うのが効果的です。

イタチが噛み切れない強度のものを選びましょう。

「これくらいなら大丈夫」という油断は禁物です。

イタチの歯は想像以上に鋭いんですから。

軒下の隙間対策は、イタチの侵入を防ぐ重要なポイント。

「小さな隙間も見逃さない」という心構えで、しっかり対策を施しましょう。

知らぬ間に拡大!「侵入口」放置のリスク

侵入口を放置すると、知らぬ間にどんどん拡大してしまうんです。これは、イタチ対策において最も警戒すべきリスクの一つです。

なぜ侵入口が拡大するのか、その理由は主に3つあります。

- イタチが繰り返し通ることで隙間が広がる

- 雨風や温度変化で建材が劣化し、隙間が大きくなる

- イタチが積極的に隙間を広げようとする

イタチは驚くほど頑固で、一度侵入路を見つけると何度も使おうとします。

その結果、最初はほんの少しだった隙間が、どんどん大きくなっていきます。

「えっ、こんなに広がってたの?」と気づいた時には、もう手遅れということも。

さらに厄介なのは、一度侵入を許してしまうと、イタチが内部から新たな侵入口を作り出す可能性があることです。

天井裏や壁の中から、ガリガリと音を立てて穴を広げる…なんてことも。

対策としては、定期的な点検と迅速な修理が欠かせません。

小さな隙間を見つけたら、すぐに塞ぐことが重要です。

「後でやればいいや」は禁物。

その「後で」が「手遅れ」になりかねないんです。

侵入口の放置は、イタチ被害拡大の第一歩。

「小さな隙間も見逃さない」という心構えで、こまめなチェックと迅速な対応を心がけましょう。

イタチにとっての天井裏の魅力と被害の実態

暖かく乾燥した空間は「イタチの楽園」

天井裏は、イタチにとって理想的な住処なんです。暖かくて乾燥した環境が、イタチを引き寄せてしまうんです。

「えっ、こんな狭い場所が楽園?」って思うかもしれませんね。

でも、イタチにとっては最高の環境なんです。

なぜかというと、天井裏には3つの魅力があるんです。

- 年中安定した温度

- 雨風を防ぐ安全な場所

- 乾燥していて快適

寒すぎても暑すぎても困っちゃう。

でも、天井裏なら一年中ちょうどいい温度。

「ここなら快適に過ごせそう!」とイタチは考えるわけです。

雨風を防げるのも大きな魅力。

野生動物にとって、天候に左右されない安全な場所はとっても大切なんです。

天井裏なら、「雨の日も風の日も安心!」というわけ。

そして、乾燥していることも重要なポイント。

湿気は体調不良の原因になりかねません。

乾燥した天井裏は、イタチの健康維持にぴったりなんです。

こんな快適空間を見つけたイタチは、「ここを我が家にしよう!」と決意してしまうんです。

そうなると、追い出すのは一苦労。

イタチにとっての「楽園」を、人間の住処に戻すには、根気強い対策が必要になってしまいます。

人目につかない安全性vs家族の不安

天井裏は、イタチにとって絶好の隠れ家。でも、人間にとっては大きな不安の種なんです。

イタチはね、人目につかない場所が大好き。

「誰も来ないから安心!」って考えるんです。

でも、家族の方は違います。

「上でゴソゴソ音がする…」「何かいるのかも…」って、不安でたまらなくなっちゃうんです。

この「安全vs不安」の対立、具体的にどんな感じなのか見てみましょう。

- イタチ:「ここなら誰にも見つからない!」

- 家族:「天井から変な音がする…怖い…」

- イタチ:「人間が来る気配もないし、安心して暮らせる!」

- 家族:「夜中にカサカサ音がして、眠れない…」

- イタチ:「餌も見つかるし、最高の場所だ!」

- 家族:「天井裏に何かいるって思うと、落ち着かない…」

夜中の物音、天井からの異臭、そして「何かいる」という不安。

これらが重なると、家族の心の安らぎが奪われてしまいます。

「でも、イタチだって生きていくために…」なんて同情的に考えちゃうかもしれません。

確かにイタチにも生きる権利はあります。

でも、人間の住処を侵害されては困りますよね。

結局のところ、イタチと人間が同じ空間で快適に暮らすのは難しいんです。

だからこそ、イタチを追い出し、再侵入を防ぐ対策が必要になるんです。

家族の安心・安全のために、イタチとはお別れしなくちゃいけないんです。

イタチの繁殖場所に!「子育ての最適環境」

天井裏は、イタチにとって子育ての理想郷なんです。静かで安全、そして快適な環境が、イタチの繁殖を後押ししてしまうんです。

「えっ、天井裏で子育て?」って驚くかもしれませんね。

でも、イタチにとっては最高の育児室なんです。

なぜかというと、天井裏には子育てに適した3つの特徴があるんです。

- 外敵から守られた安全な空間

- 安定した温度で赤ちゃんイタチも快適

- 人目につかず、静かに育児ができる

天井裏なら、猛禽類や大型の捕食動物から赤ちゃんを守れます。

「ここなら安心して子育てできる!」とイタチママは喜ぶわけです。

温度管理も重要ポイント。

赤ちゃんイタチは体温調節が未熟なんです。

でも、天井裏なら年中安定した温度。

「寒くも暑くもない、赤ちゃんにぴったり!」というわけ。

そして、静かな環境も魅力的。

野生動物は、騒がしい場所が苦手。

天井裏なら人間の生活音も適度に遮断されて、「静かでストレスフリー」な子育てが可能になるんです。

ただし、これはイタチにとっては良いことでも、家の持ち主にとっては大問題。

一度繁殖が始まると、イタチの数はどんどん増えていきます。

「最初は1匹だけど、気づいたら大家族!」なんてことも。

そうなると、被害も大きくなる一方。

糞尿の量が増え、騒音も大きくなり、家の損傷もどんどん進んでしまいます。

イタチの繁殖を防ぐには、早めの対策が肝心。

「かわいそう」と放置していると、あっという間に手に負えなくなっちゃうんです。

家族の安全と快適な暮らしのために、イタチの子育てはお断りしなくちゃいけません。

電線被害の危険性!「火災リスク」に要警戒

天井裏にイタチが侵入すると、思わぬ危険が潜んでいるんです。それは、電線被害による火災リスク。

イタチの習性が、思わぬ災いを引き起こす可能性があるんです。

「えっ、イタチが火事の原因に?」って驚くかもしれませんね。

でも、これは決して大げさな話じゃないんです。

イタチが電線を噛むことで、火災につながる可能性があるんです。

なぜイタチは電線を噛むのか、3つの理由があります。

- 歯を磨く感覚で噛んでしまう

- 好奇心旺盛で何でも噛んでみる習性がある

- 電線の被覆材に含まれる油脂分に興味を示す

野生では木の枝や骨を噛んで、自然に歯を磨いていますが、天井裏にはそういったものがありません。

代わりに目につくのが電線。

「これで歯磨きしよう!」とイタチは考えちゃうんです。

また、イタチは好奇心旺盛。

新しいものを見つけると、とりあえず噛んでみる習性があります。

天井裏の電線も、イタチにとっては興味深い「おもちゃ」なんです。

さらに、電線の被覆材には油脂分が含まれていることがあります。

これがイタチを引き付けてしまうんです。

「なんだか美味しそう」と思って噛んじゃうわけです。

問題は、電線が噛まれることで被覆が剥がれ、むき出しになった導線がショートを起こす可能性があること。

最悪の場合、火災に発展してしまうんです。

「ちょっとくらい噛まれても大丈夫でしょ」なんて油断は禁物。

小さな被害が、大きな災害につながる可能性があるんです。

イタチの侵入を防ぎ、定期的に天井裏を点検することが、家族と家を守る重要な対策になるんです。

糞尿被害で「悪臭と衛生問題」が発生

天井裏にイタチが住み着くと、避けられないのが糞尿被害。これが引き起こす悪臭と衛生問題は、家族の健康を脅かす大きな問題なんです。

「え、そんなに深刻なの?」って思うかもしれませんね。

でも、イタチの糞尿被害は想像以上に厄介なんです。

具体的にどんな問題が起こるのか、見ていきましょう。

- 強烈な悪臭が家中に広がる

- 天井のシミや染みで見た目も最悪に

- カビやバクテリアの温床に

- アレルギー症状や呼吸器疾患のリスクが上昇

- 害虫を引き寄せてしまう

イタチの糞尿は強烈な臭いを放ちます。

天井裏にこもった臭いは、少しずつ家中に広がっていきます。

「家に帰ってきたのに、なんだか嫌な臭い…」なんて状況になっちゃうんです。

見た目の問題も深刻。

糞尿が天井に染み込むと、醜いシミができてしまいます。

「せっかくきれいにしていた部屋が台無し…」なんてことになりかねません。

さらに怖いのが衛生面。

イタチの糞尿は、カビやバクテリアの格好の栄養源になってしまうんです。

これらの微生物が繁殖すると、家族の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

特に注意が必要なのが、アレルギー症状や呼吸器疾患のリスク。

糞尿から発生する有害物質が空気中に漂い、知らず知らずのうちに吸い込んでしまうんです。

「なんだか最近、咳が止まらないな…」なんて症状も、もしかしたらイタチの糞尿が原因かもしれません。

そして、糞尿の臭いは他の害虫も引き寄せてしまいます。

ハエやゴキブリなどが集まってきて、さらに衛生状態が悪化…という悪循環に陥ってしまうんです。

イタチの糞尿被害は、見えないところでじわじわと進行します。

気づいたときには被害が広がっていた…なんてことも。

早めの対策で、清潔で快適な住環境を守ることが大切なんです。

イタチの天井裏侵入を防ぐ5つの対策法

金属メッシュで「侵入口を完全封鎖」

金属メッシュは、イタチの侵入を物理的に防ぐ最も効果的な方法です。丈夫で噛み切られにくい特性が、イタチの侵入を確実に阻止します。

「えっ、そんな簡単な方法で本当に大丈夫?」って思うかもしれませんね。

でも、金属メッシュは侵入防止の王道なんです。

なぜかというと、以下の3つの理由があります。

- イタチが噛み切れないほど丈夫

- 小さな隙間も完全に塞げる

- 通気性を確保しながら侵入を防止できる

ステンレス製の細かい目のものを選びましょう。

目の大きさは5ミリ以下が理想的です。

「こんな小さな隙間、イタチが通れるわけない」なんて油断は禁物。

イタチは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。

設置場所は、屋根の隙間、壁の亀裂、換気口など、イタチが侵入しそうな場所全てです。

「ここは大丈夫かな」と思った場所こそ要注意。

イタチは私たちの想像を超える場所から侵入してくるんです。

取り付け方も大切です。

しっかりと固定しないと、イタチに剥がされてしまう可能性があります。

専用の留め具や接着剤を使って、がっちり固定しましょう。

金属メッシュの設置は、イタチ対策の基本中の基本。

「これで安心!」なんて思わずに、他の対策と組み合わせることで、より効果的なイタチ対策が実現できるんです。

ペパーミントの香りで「イタチを寄せ付けない」

ペパーミントの香りは、イタチを寄せ付けない強力な忌避効果があります。この天然の防御策で、イタチの侵入を効果的に防ぐことができるんです。

「えっ、香りだけでイタチが来なくなるの?」って驚くかもしれませんね。

でも、イタチの鋭敏な嗅覚を利用した、賢い対策なんです。

ペパーミントの香りがイタチを遠ざける理由は、主に3つあります。

- イタチの嗅覚を刺激し、不快感を与える

- 天敵の存在を連想させ、警戒心を高める

- 自然界での生存本能を刺激し、危険を感じさせる

綿球や布にオイルを数滴たらし、イタチの侵入が予想される場所に置くだけ。

天井裏の隅や換気口の近くなど、イタチが通りそうな場所を中心に配置しましょう。

「どのくらいの量を使えばいいの?」って悩むかもしれません。

目安として、6畳程度の空間なら10滴ほどで十分です。

強すぎる香りは逆効果になる可能性もあるので、控えめから始めて様子を見るのがコツです。

定期的な交換も忘れずに。

香りの効果は1〜2週間程度で薄れてしまいます。

「最初はよく効いてたのに…」なんて思ったら、交換のタイミングかもしれません。

ペパーミントオイルは、他の対策と組み合わせるとさらに効果的。

金属メッシュで物理的に防ぎつつ、香りで心理的にも侵入を防ぐ。

そんな二重の防御で、イタチ対策はばっちりです。

超音波装置で「イタチを追い払う」効果的な使用法

超音波装置は、人間には聞こえない高周波音でイタチを追い払う効果的な対策です。この最新技術を活用すれば、イタチの侵入を音で防ぐことができるんです。

「音で追い払えるの?」って不思議に思うかもしれませんね。

でも、イタチの繊細な聴覚を利用した、科学的な対策なんです。

超音波装置がイタチを追い払う仕組みは、主に3つあります。

- イタチの聴覚範囲内の不快な高周波音を発生

- 危険を感じさせる音を連続的に流す

- 居心地の悪い環境を作り出し、立ち去らせる

イタチに効果的な周波数は、およそ40〜50キロヘルツ。

この範囲の音を発生する装置を選びましょう。

「人間に聞こえないから大丈夫?」って心配になるかもしれません。

安心してください。

この周波数は人間の可聴域を超えているので、私たちの耳には聞こえないんです。

設置場所も重要です。

イタチの侵入経路として考えられる場所、例えば天井裏の入り口付近や換気口の近くに設置するのが効果的です。

「どこに置けばいいかわからない」という場合は、イタチの足跡や糞の跡を参考にしてみましょう。

使用時間にも注意が必要です。

24時間連続で使用するより、夜間や早朝など、イタチが活動しやすい時間帯に集中して使用する方が効果的です。

「ずっとつけっぱなしでいいや」なんて思っていませんか?

それだと電気代もかさむし、イタチが音に慣れてしまう可能性もあるんです。

超音波装置は、他の対策と組み合わせるとさらに効果を発揮します。

例えば、ペパーミントの香りと超音波のダブル攻撃。

イタチにとっては、まさに天敵のような環境になるはずです。

LED照明の不規則点滅で「イタチを驚かす」

LED照明の不規則な点滅は、イタチを驚かせて侵入を防ぐ、意外と効果的な対策なんです。この意表を突いた方法で、イタチの侵入をガードしましょう。

「えっ、ただの光でイタチが逃げるの?」って思うかもしれませんね。

でも、イタチの習性を利用した賢い作戦なんです。

LED照明の不規則点滅がイタチを驚かす理由は、主に3つあります。

- 突然の明るさの変化が危険信号に

- 自然界にない不自然な光の動きが警戒心を刺激

- 安全な隠れ場所と認識できなくなる

規則正しい点滅だと、イタチが慣れてしまう可能性があります。

不規則なパターンで点滅させることで、イタチを常に緊張させることができるんです。

「どんなパターンがいいの?」って迷ったら、ランダムモード機能付きのLED照明を選ぶのがおすすめです。

設置場所も重要ポイント。

イタチが侵入しそうな場所、例えば天井裏の入り口や換気口の近くに設置しましょう。

「家中にLEDを置かなきゃいけないの?」なんて心配する必要はありません。

イタチの侵入経路を重点的に守れば十分です。

使用時間にも気を付けましょう。

イタチが活動的になる夕方から朝方にかけて点滅させるのが効果的です。

「昼間もずっとつけっぱなし」だと、電気代がかさむだけでなく、イタチが慣れてしまう可能性も。

賢く使って、効果的に対策しましょう。

LED照明の不規則点滅は、他の対策と組み合わせるとさらに威力を発揮します。

例えば、超音波装置と一緒に使えば、音と光のダブルパンチ。

イタチにとっては、まさに悪夢のような空間になるはずです。

定期的な点検で「早期発見・早期対処」を実現

定期的な点検は、イタチの侵入を早期に発見し、迅速に対処するための重要な対策です。この地道な努力が、大きな被害を未然に防ぐ鍵となるんです。

「面倒くさそう…」って思うかもしれませんね。

でも、この習慣がイタチ対策の要なんです。

定期点検が効果的な理由は、主に3つあります。

- 小さな侵入の兆候を見逃さない

- 被害が拡大する前に対処できる

- 家の全体的な状態を把握できる

最低でも年に2回、できれば季節の変わり目ごとに点検するのがおすすめ。

「そんなにやる必要ある?」って思うかもしれません。

でも、イタチの習性は季節によって変わるんです。

春と秋は特に要注意。

繁殖期や冬支度の時期で、侵入のリスクが高まります。

点検する場所も重要です。

屋根裏、壁の隙間、換気口、軒下など、イタチが侵入しそうな場所を重点的にチェック。

「どこを見ればいいかわからない」という方は、チェックリストを作るのがおすすめです。

点検時のポイントは、以下の5つ。

これらに注意して点検しましょう。

- 小さな穴や隙間がないか

- 異臭や異音がしないか

- 糞や足跡などの形跡はないか

- 断熱材や配線に乱れがないか

- 天井や壁にシミや湿気がないか

「ちょっとくらいなら…」なんて油断は禁物。

小さな兆候も見逃さず、迅速に対応することで、大きな被害を防ぐことができるんです。

定期点検は、他の対策と組み合わせることでさらに効果を発揮します。

例えば、金属メッシュの状態確認や、ペパーミントオイルの交換タイミングの確認にも活用できます。

こまめな点検と適切な対策で、イタチのいない安心な住まいを維持しましょう。