イタチの安全な捕獲方法と再侵入防止策は?【防護具の着用が必須】リスクを8割減らす5つの重要ポイント

【この記事に書かれてあること】

イタチの被害に悩まされていませんか?- イタチ捕獲には適切な防護具の着用が不可欠

- 捕獲かごの使用で安全性と効果を両立

- 捕獲後の徹底した消毒で感染リスクを回避

- 隙間の封鎖が再侵入防止の決め手

- 危険な対処法は絶対に避けるべき

安全で効果的な捕獲方法と再侵入防止策を知りたいと思っている方も多いはず。

でも、「どうすればいいの?」って迷っちゃいますよね。

大丈夫です!

この記事では、イタチ対策の5つのステップを詳しく解説します。

防護具の選び方から捕獲かごの使い方、消毒方法、隙間封鎖のコツまで、あなたの家を守るための全てが分かります。

さあ、イタチとの知恵比べ、一緒に勝利を目指しましょう!

【もくじ】

イタチの安全な捕獲と再侵入防止の基本

イタチ捕獲時の安全確保!防護具着用が必須

イタチを安全に捕獲するには、適切な防護具の着用が欠かせません。まずは自分の身を守ることが大切なんです。

「イタチを捕まえるなんて、ちょちょいのちょいでしょ?」なんて甘く考えていませんか?

そう思っていると、大変なことになっちゃうかもしれません。

イタチは見た目以上に素早く、鋭い歯と爪を持っているんです。

安全確保のために必要な防護具は以下の通りです。

- 厚手の革手袋:イタチの噛みつきや引っかきから手を守ります

- 長靴:足元をしっかり守ります

- 保護メガネ:目を守ります

- マスク:イタチの毛やにおいから鼻や口を守ります

- 長袖の作業着:全身を覆って皮膚を露出させません

「面倒くさいな」なんて思わずに、必ず着用しましょう。

防護具を着用しても、イタチを追い詰めたり急な動きをしたりするのは禁物です。

ゆっくりと落ち着いて行動することが、安全な捕獲の秘訣なんです。

「焦らず、慌てず、冷静に」が合言葉です。

万が一、イタチが逃げ出してしまった場合は、あわてずに部屋の出口を塞ぎましょう。

そして、イタチを一箇所に追い込んでから再度捕獲を試みるのがコツです。

防護具をしっかり着用して、イタチと自分の安全を確保しながら捕獲に挑戦してくださいね。

イタチ捕獲に適した道具「捕獲かご」の選び方

イタチを安全に捕まえるなら、捕獲かごがおすすめです。直接触れずに捕獲できるので、とっても安心なんです。

「え?普通の虫取り網じゃダメなの?」なんて思った人もいるかもしれません。

でも、イタチは素早くて力が強いので、網だと逃げられちゃう可能性が高いんです。

捕獲かごを選ぶときは、以下のポイントに注目しましょう。

- サイズ:イタチが入れる大きさ(長さ60cm以上)

- 材質:丈夫な金属製のもの

- 扉の仕組み:イタチが入ると自動で閉まるタイプ

- 重さ:持ち運びやすい軽量なもの

- 通気性:十分な換気口があるもの

イタチの通り道や好きな場所を見つけて、そこに置くのがコツです。

「イタチさん、ここだよ〜」って感じでね。

エサを使うと捕獲の成功率がグッと上がります。

イタチの大好物は、小魚や鶏肉。

これらを小さく切ってかごの奥に置いてみましょう。

「わぁ、おいしそう!」ってイタチが寄ってくるはずです。

でも、注意点もあります。

エサを置いたら、こまめにチェックすることが大切。

放置すると腐ってしまい、かえってイタチを寄せ付けなくなっちゃうんです。

捕獲かごを使えば、イタチとの直接接触を避けられるので安全性が高まります。

「よーし、これで安心して捕まえられるぞ!」って自信を持って取り組んでくださいね。

捕獲後の消毒方法!感染症リスクを最小限に

イタチを捕まえた後は、徹底的な消毒が必要です。感染症のリスクを減らすために、しっかりと対策しましょう。

まず、捕獲場所の消毒から始めます。

イタチが触れた可能性のある場所全てを、アルコールや塩素系消毒液でしっかり拭き取ります。

「ここも?あそこも?」と思うくらい、念入りに行うのがポイントです。

消毒する場所のチェックリストを作ってみましょう。

- 床や壁:イタチが歩いた跡や擦れた痕

- 家具:イタチが隠れていそうな場所

- 食器や調理器具:イタチが触れた可能性のあるもの

- 衣類や寝具:イタチの毛が付着しているかもしれないもの

- 捕獲に使用した道具:かごや手袋など

「むせるぅ〜」なんてことにならないように気をつけてくださいね。

捕獲に使った道具も忘れずに消毒します。

捕獲かごや手袋は特に念入りにね。

「もう使わないから」って放置しちゃダメですよ。

消毒後は、24時間ほど様子を見ます。

異臭や残留物がなければ安全と判断できます。

でも、少しでも気になることがあれば、もう一度消毒するのが賢明です。

「えっ、こんなに大変なの?」って思うかもしれません。

でも、イタチは様々な病気を運ぶ可能性があるんです。

消毒をしっかり行うことで、自分や家族の健康を守ることができるんです。

消毒作業、面倒くさいかもしれません。

でも、「よし、これで安心だ!」って思えるまでやり遂げましょう。

健康第一、ですからね。

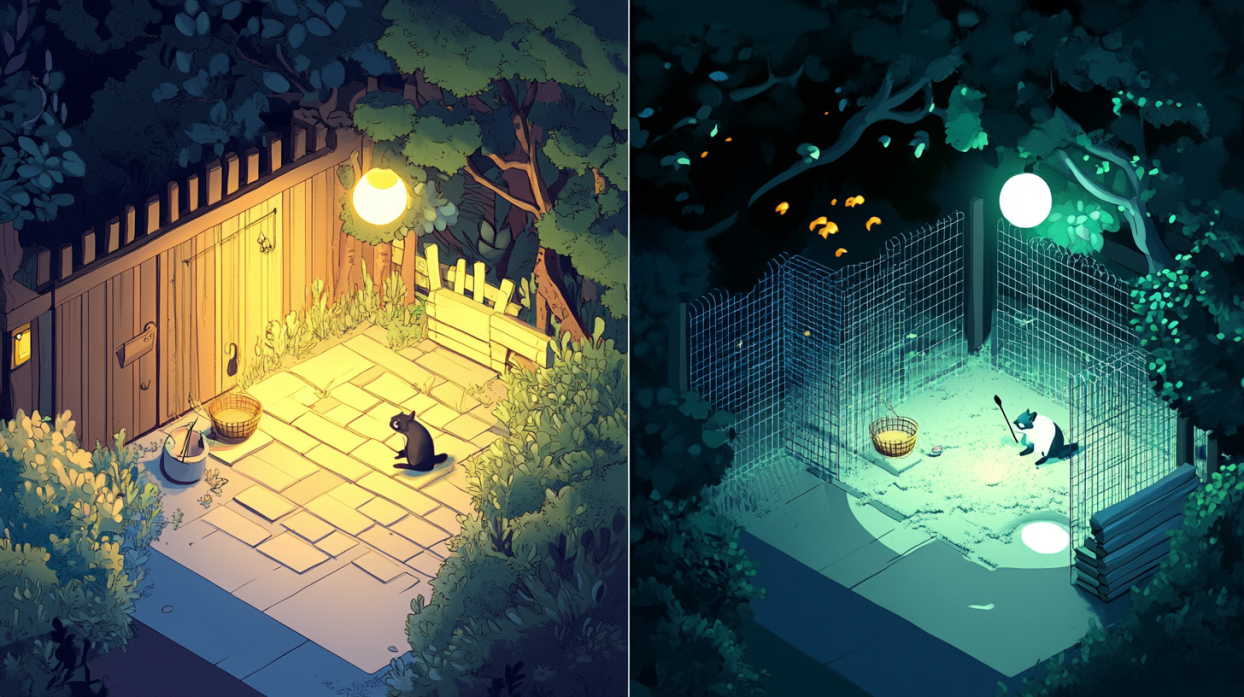

イタチの再侵入を防ぐ!隙間封鎖が決め手

イタチを追い出したら、次は再侵入を防ぐことが大切です。その決め手となるのが、隙間の封鎖なんです。

「え?そんな小さな隙間から入ってくるの?」って驚くかもしれません。

でも、イタチは体が柔らかくて、直径3cm程度の穴さえあれば入り込めちゃうんです。

すごいでしょ?

まずは、家の周りをくまなくチェックしましょう。

イタチが侵入しやすい場所には、こんなところがあります。

- 屋根裏の換気口

- 壁や基礎のひび割れ

- 配管や電線の周り

- 窓や戸のすき間

- 床下の通気口

使える材料はいろいろあります。

金網、発泡ウレタン、コーキング剤など、隙間の大きさや場所に合わせて選んでくださいね。

「よーし、完璧に塞いだぞ!」って思っても、油断は禁物です。

イタチは執念深いので、新たな侵入口を探そうとします。

定期的に点検して、新しい隙間ができていないか確認することが大切なんです。

他にも、イタチを寄せ付けない環境作りも重要です。

庭の掃除をこまめにして、イタチの隠れ場所をなくしましょう。

餌になりそうな果物や小動物も片付けてね。

「こんなに対策しなきゃダメなの?」って思うかもしれません。

でも、一度イタチに住み着かれると、追い出すのは大変。

予防が一番なんです。

隙間封鎖、面倒くさいかもしれません。

でも、「これで安心して暮らせる!」って思えるはず。

がんばって対策してくださいね。

危険な対処法は絶対NG!素手での捕獲は逆効果

イタチを見つけたとき、「よし、捕まえてやる!」と素手で挑戦したくなるかもしれません。でも、それは絶対にやめましょう。

危険な上に、逆効果なんです。

なぜダメなのか、理由を見てみましょう。

- イタチは予想以上に素早く、簡単には捕まりません

- 驚いたイタチに噛まれたり引っかかれたりする危険があります

- イタチを追い詰めると、攻撃的になる可能性があります

- 素手で触れると、イタチの持つ病気に感染するリスクがあります

- イタチを興奮させてしまい、かえって捕獲を難しくします

そうなんです。

イタチは見た目以上に力が強くて、鋭い歯と爪を持っているんです。

素手での捕獲以外にも、避けるべき危険な対処法があります。

例えば、イタチを毒物で駆除しようとするのは絶対NG。

「早く追い出したい」という気持ちはわかりますが、毒物は人や他の動物にも危険です。

また、イタチを驚かせて追い詰めるのも良くありません。

「ビックリさせて外に逃がそう」なんて考えるかもしれませんが、それではイタチをパニックにさせてしまい、予想外の行動を取る可能性があるんです。

では、どうすればいいの?

安全で効果的な方法は、前述の捕獲かごを使うことです。

イタチと直接接触せずに捕まえられるので、とってもおすすめなんです。

「面倒くさいな」って思うかもしれません。

でも、自分の安全とイタチの安全、両方を考えることが大切です。

正しい方法で対処すれば、イタチ問題はきっと解決できますよ。

危険な方法は絶対に避けて、安全第一で取り組んでくださいね。

「よし、冷静に対処しよう!」という気持ちで臨めば、きっとうまくいくはずです。

イタチ対策の効果を高める比較と注意点

捕獲かごvs捕獲網!安全性と効果を徹底比較

イタチ捕獲には、捕獲かごの方が捕獲網よりも安全で効果的です。でも、それぞれの特徴をしっかり理解しておくことが大切なんです。

「え?網の方が簡単じゃないの?」なんて思った人もいるかもしれませんね。

確かに網は手軽ですが、イタチとの直接接触のリスクが高いんです。

一方、捕獲かごならイタチと安全な距離を保てます。

では、捕獲かごと捕獲網の違いを詳しく見てみましょう。

- 安全性:捕獲かごの方が圧倒的に高い

- 捕獲の確実性:捕獲かごの方が逃げられにくい

- 設置の手軽さ:捕獲網の方が簡単

- コスト:捕獲かごの方が高め

- 再利用性:捕獲かごは何度も使える

「かわいそう」という気持ちも大切にしながら対策できるんです。

捕獲網を使う場合は要注意。

イタチは素早くて力が強いので、網から逃げ出す可能性が高いんです。

「よっしゃ、捕まえた!」と思った瞬間に逃げられちゃうかも。

それに、網で捕まえようとすると、イタチが興奮して噛みついたり引っかいたりする危険も。

「ギャー!」なんて悲鳴をあげることになりかねません。

結論として、安全性と効果を考えると、捕獲かごがおすすめです。

「でも、お金がかかるんでしょ?」と思う人もいるかもしれません。

確かに初期費用は高めですが、長期的に見れば経済的。

何度も使えるし、怪我のリスクも減らせるんです。

イタチ対策、焦らずじっくり取り組んでくださいね。

安全第一で、効果的な方法を選びましょう!

昼と夜のイタチ捕獲!時間帯による成功率の違い

イタチ捕獲の成功率は、夜間の方が圧倒的に高いんです。でも、昼間にも工夫次第で効果的な対策ができるんですよ。

「え?イタチって夜行性なの?」って思った人もいるかもしれませんね。

その通り!

イタチは主に夜に活動する動物なんです。

だから、夜間の2〜3時間が捕獲のチャンスタイム。

では、時間帯別の捕獲成功率を比べてみましょう。

- 夜(日没後2〜3時間):成功率80%以上

- 早朝(日の出前後):成功率50%程度

- 昼間:成功率30%以下

- 夕方(日没前):成功率40%程度

でも、諦めないでください。

昼間にも効果的な対策はあるんです。

例えば、イタチの隠れ家を見つけるのは昼間の方が簡単。

「あれ?あそこに何かいる?」って感じで、イタチの気配を察知しやすいんです。

見つけたら、その周辺に捕獲かごを仕掛けるのがコツ。

夜間の捕獲では、静かに行動することが大切。

ガサガサ音を立てると、イタチが警戒して姿を見せなくなっちゃうんです。

「シーッ!」って感じで、忍者のように静かに動きましょう。

昼間の対策では、イタチの通り道をよく観察すること。

足跡や糞の位置を確認して、そこに捕獲かごを置くんです。

「ここだ!」ってポイントを見つけられれば、昼間でも成功率アップ。

時間帯に関わらず、根気強く取り組むことが大切。

「今日はダメでも、明日は捕まえられるかも!」って前向きに。

イタチ捕獲、時間帯を味方につけて頑張りましょう!

屋内と屋外の侵入経路!対策方法の違いに注目

イタチの侵入経路は、屋内と屋外で大きく異なります。それぞれの特徴を理解して、的確な対策を取ることが重要なんです。

「え?屋内と屋外で違うの?」って思った人もいるでしょう。

そうなんです。

イタチは環境に応じて、実に巧みに侵入経路を選んでいるんですよ。

まずは、屋内と屋外の侵入経路の違いを見てみましょう。

- 屋内侵入経路:

- 屋根裏の換気口

- 壁のひび割れ

- 配管周りの隙間

- 床下の通気口

- 屋外侵入経路:

- 庭の生け垣

- 物置の隙間

- ゴミ置き場

- 樹木や電柱

それぞれの経路に応じた対策が必要なんです。

屋内対策のポイントは隙間塞ぎ。

イタチは体が柔らかいので、直径3cm程度の穴さえあれば侵入できちゃうんです。

「えっ、そんな小さな隙間から?」って思うかもしれませんが、本当なんです。

細かい点検が大切ですよ。

一方、屋外対策で重要なのは環境整備。

イタチが好む環境を作らないこと。

例えば、庭に落ちた果物を片付けたり、物置を整理整頓したりするんです。

「そんなことで効果あるの?」って思うかもしれませんが、意外と効果的なんですよ。

屋内対策では、金網やコーキング剤を使って隙間を塞ぎます。

屋外では、フェンスの設置や照明の増設が有効。

「よし、完璧に対策した!」って思っても油断は禁物。

定期的なチェックを忘れずに。

イタチ対策、屋内外それぞれの特徴を押さえて、しっかり取り組みましょう。

「今日からわが家はイタチお断り!」そんな気持ちで頑張ってくださいね。

忌避剤と物理的防護の併用!相乗効果で撃退率アップ

イタチ対策で最も効果的なのは、忌避剤と物理的防護を組み合わせることです。この二つを上手に併用すれば、撃退率がグンと上がるんです。

「え?一つだけじゃダメなの?」って思う人もいるかもしれません。

確かに、どちらか一方でもある程度の効果はあります。

でも、両方使えば相乗効果で、イタチをより確実に遠ざけられるんです。

では、忌避剤と物理的防護の特徴を見てみましょう。

- 忌避剤:

- イタチの嫌いな匂いで寄せ付けない

- 広範囲に効果がある

- 定期的な補充が必要

- 物理的防護:

- イタチの侵入を物理的に阻止

- 長期的な効果がある

- 設置に手間とコストがかかる

そう、だからこそ併用が効果的なんです。

忌避剤は、柑橘系やハッカの香りが特に効果的。

「ん?いい匂いじゃん」って思うかもしれませんが、イタチにとっては「うぇ〜」な匂いなんです。

物理的防護では、フェンスや金網が定番。

高さ1.8m以上のフェンスなら、イタチも「えっ、高すぎ!」ってお手上げ。

併用のコツは、忌避剤を物理的防護の周辺に配置すること。

例えば、フェンスの周りに忌避剤を置くんです。

「よし、二重防御だ!」って感じですね。

でも注意点も。

忌避剤は風雨で効果が薄れるので、定期的な補充が必要。

物理的防護も、時間とともに隙間ができやすいので、こまめなチェックを。

「え〜、面倒くさい」って思っても、続けることが大切なんです。

効果を高めるには、季節や天候に合わせた対策も重要。

例えば、雨の日は忌避剤の効果が弱まるので、物理的防護に重点を置くといった具合。

イタチ対策、忌避剤と物理的防護の"ダブル作戦"で、しっかり撃退しましょう。

「さあ、イタチよ、来るならおいで!」って自信を持って対策に臨んでくださいね。

イタチ撃退の驚きの裏技と再発防止策

ペットボトルで簡易捕獲器を自作!低コストで高効果

ペットボトルを使って、手軽で効果的なイタチ捕獲器が作れちゃうんです。これで費用をかけずに、イタチ対策ができますよ。

「え?本当にペットボトルでイタチが捕まるの?」って思った人もいるでしょう。

でも、驚くなかれ。

ちょっとした工夫で、立派な捕獲器になるんです。

作り方は簡単。

大きめのペットボトル(2リットル以上)を用意して、底を切り取ります。

そして、口の部分を内側に折り込んで、漏斗のような形を作るんです。

「あれ?こんなんでいいの?」って感じかもしれませんが、これが意外と効果的なんですよ。

イタチは好奇心旺盛な動物。

漏斗の部分から中に入ろうとしますが、一度入ると出られなくなるんです。

まるで、「わーい、おもしろそう!」って入ったら「あれ?出られない…」ってなっちゃうわけです。

ペットボトル捕獲器のメリットをまとめてみましょう。

- 材料費がほぼゼロ

- 手軽に作れる

- 透明なので中が見える

- 軽くて持ち運びやすい

- 使い捨てできるので衛生的

「うわー、おいしそう!」ってイタチが寄ってくるはずです。

ただし、注意点もあります。

ペットボトルは簡単に噛み切られちゃう可能性があるので、捕まえたらすぐに頑丈な容器に移し替えましょう。

「やった!捕まえた!」と喜んでいるうちに逃げられちゃったら大変です。

この方法、思わぬ副産物も。

イタチの習性や行動範囲を観察するのにも役立つんです。

「へえ、こんなところにいたんだ」なんて新発見があるかも。

ペットボトル捕獲器、ぜひ試してみてください。

イタチ対策の強い味方になりますよ!

食用油でイタチよけフェンス!滑りやすさを利用

食用油を使って、イタチが登れないフェンスが作れるんです。この意外な方法で、イタチの侵入を効果的に防ぐことができますよ。

「え?食用油でフェンス?」って首をかしげる人もいるでしょう。

でも、これが意外と効果的なんです。

イタチは器用に登る動物ですが、油で滑る表面は苦手。

まるで「えいっ!」と登ろうとしても「うわっ!」と滑り落ちちゃうわけです。

やり方は簡単。

既存のフェンスや壁の上部に、食用油を塗るだけ。

油の種類は何でもOKですが、粘度の高いものがおすすめ。

例えばオリーブオイルなんかがぴったりです。

この方法のメリットをまとめてみましょう。

- 材料が手に入りやすい

- 低コストで実施できる

- イタチにダメージを与えない

- 環境にやさしい

- 効果がすぐに表れる

「ここは大丈夫かな」なんて場所を作らないように気をつけましょう。

イタチは賢いので、油の塗られていない部分を見つけたら、そこから侵入しようとするかもしれません。

ただし、注意点もあります。

雨で流されやすいので、定期的に塗り直す必要があります。

「よし、これで完璧!」と安心しきってはダメ。

天気予報をチェックして、雨の後は必ず点検しましょう。

また、油の匂いが強いと、イタチ以外の動物を引き寄せてしまう可能性も。

「あれ?イタチは来なくなったけど、今度は猫が…」なんてことにならないよう、使用する油の量は控えめにしましょう。

この方法、見た目にもやさしいのがいいところ。

「うちの庭、なんだか変!」なんて言われる心配はありません。

さりげなく、でも効果的。

そんなイタチ対策を実現できるんです。

食用油フェンス、意外だけど効果的。

ぜひお試しあれ!

古いスマートフォンで監視カメラ設置!行動把握に効果的

使わなくなった古いスマートフォンが、イタチ監視カメラに大変身!これで24時間、イタチの行動を見張ることができるんです。

「え?スマホでカメラ?」って驚いた人もいるでしょう。

実は、スマートフォンには高性能のカメラが付いているので、監視カメラとして十分な性能があるんです。

しかも、無料のアプリを使えば簡単に設定できちゃいます。

やり方は簡単。

まず、古いスマートフォンに監視カメラ用のアプリをインストール。

そして、イタチが出没しそうな場所に向けて設置するだけ。

「よーし、これでイタチの動きを完全把握だ!」って感じですね。

この方法のメリットを見てみましょう。

- 追加コストがほとんどかからない

- 設置が簡単

- 移動や角度調整が自由自在

- 録画機能で証拠も残せる

- リアルタイムで状況確認ができる

長時間使うなら、充電器を繋いだ状態で使いましょう。

「バッテリー切れで肝心なところが見れなかった!」なんてことにならないように気をつけてくださいね。

また、夜間の撮影には工夫が必要。

イタチは夜行性なので、暗視機能のあるアプリを選ぶか、補助光を用意するのがおすすめです。

「真っ暗で何も見えない…」じゃあ意味がありませんからね。

この方法の面白いところは、イタチの行動パターンがよくわかること。

「あ、いつもこの時間にここを通るんだ」なんて発見があるかもしれません。

そうした情報は、効果的な対策を立てる上で大切なヒントになりますよ。

ただし、プライバシーには注意が必要です。

カメラが隣家や公道を映さないよう、角度や設置場所には気をつけましょう。

「ご近所トラブルの元」にならないように要注意です。

古いスマートフォンで監視カメラ、意外と便利でしょう?

イタチ対策の新しい味方、ぜひ活用してみてください!

ベビーパウダーで侵入経路特定!足跡を可視化

ベビーパウダーを使って、イタチの侵入経路を特定できちゃうんです。この意外な方法で、イタチの行動パターンが手に取るようにわかりますよ。

「え?ベビーパウダーでイタチの跡がわかるの?」って不思議に思う人もいるでしょう。

でも、これが意外と効果的なんです。

イタチが通った跡にパウダーがくっついて、はっきりとした足跡が残るんです。

まるで「はい、ここを通りました」って言ってるみたいですよね。

使い方は超簡単。

イタチが出没しそうな場所に、薄くベビーパウダーをまくだけ。

そして翌朝、足跡を確認します。

「おお!ここを通ったんだ!」って感じで、イタチの行動範囲がバッチリわかるんです。

この方法のいいところをまとめてみましょう。

- 材料が安くて手に入りやすい

- 準備が簡単

- イタチに害がない

- 足跡がくっきり残る

- 複数の場所で同時に調査できる

厚くまきすぎると、イタチが警戒して近づかなくなっちゃうかもしれません。

「よーし、これでバッチリ!」なんて意気込んで厚くまくと逆効果ですよ。

ただし、注意点もあります。

屋外で使う場合は、風で飛ばされないよう天気予報をチェックしましょう。

「せっかくまいたのに、風で全部飛んじゃった…」なんてことになったら悲しいですからね。

また、パウダーをまいた場所は掃除が必要になります。

特に室内で使う場合は、事後の清掃を忘れずに。

「足跡はわかったけど、掃除が大変…」なんてことにならないよう気をつけてくださいね。

この方法の面白いところは、イタチ以外の小動物の足跡も見つかるかもしれないこと。

「あれ?これはネズミ?」なんて新たな発見があるかも。

イタチ対策以外の害獣対策のヒントにもなりそうです。

ベビーパウダーでイタチの足跡探し、ちょっとしたミステリー気分も味わえそうですね。

ぜひ試してみてください!

コーヒーかすで天然の忌避剤!強い香りでイタチを寄せ付けない

コーヒーかすを使って、イタチを寄せ付けない天然の忌避剤が作れるんです。この意外な方法で、環境にやさしくイタチ対策ができますよ。

「え?コーヒーかすがイタチ対策に?」って驚く人も多いでしょう。

でも、実はコーヒーの強い香りがイタチを遠ざける効果があるんです。

人間には良い香りでも、イタチにとっては「うわ、くさい!」って感じみたいですね。

使い方は超シンプル。

乾燥させたコーヒーかすを、イタチが出没しそうな場所にまくだけ。

庭や玄関周り、ベランダなど、イタチの通り道になりそうな場所に置いてみましょう。

この方法のメリットをまとめてみましょう。

- コストがほとんどかからない

- 環境にやさしい自然素材

- 人体に無害

- 悪臭対策にも効果あり

- 植物の肥料としても使える

湿ったままだと、カビが生えやすくなっちゃいます。

「せっかく置いたのに、カビカビになっちゃった…」なんてことにならないよう気をつけましょう。

効果を高めるには、定期的に新しいコーヒーかすに交換すること。

香りが薄くなると効果も弱くなるので、1週間に1回くらいの頻度で交換するのがおすすめです。

「よし、これで完璧!」って油断せずに、こまめなケアを心がけてくださいね。

ただし、注意点もあります。

雨に濡れると流されてしまうので、屋外で使う場合は天気に注意。

「あれ?置いたはずなのに…」なんてことにならないよう、カバーをかけるなどの工夫が必要かもしれません。

また、コーヒーの香りが苦手な人もいるので、家族や近所の人に配慮することも大切。

「イタチは来なくなったけど、今度は隣の人が文句を…」なんてことにならないよう、使用場所には気をつけましょう。

コーヒーかすでイタチ対策、意外とおしゃれな感じもしますよね。

朝のコーヒータイムが、イタチ対策にもつながるなんて素敵じゃありませんか。

ぜひお試しください!